Коклюш

Коклюш: причины появления, симптомы, диагностика и способы лечения.

Определение

Коклюш – острое инфекционное заболевание, вызываемое бактериями рода Bordetella, характеризующееся длительным приступообразным судорожным спазматическим кашлем, поражением дыхательной, сердечно-сосудистой и нервной систем.

Источником инфекции являются больные с типичными или атипичными формами заболевания. Больные с атипичными формами коклюша представляют особую опасность при тесном и длительном контакте (например, матери и ребенка). Путь передачи возбудителя — воздушно-капельный. Риск инфицирования для окружающих особенно велик в предсудорожном периоде заболевания и в начале периода судорожного (спазматического) кашля. К 25-му дню от начала коклюша больной, как правило, становится не заразен.

При отсутствии антибактериальной терапии риск передачи инфекции непривитому ребенку, находящемуся в тесном контакте, сохраняется до 7-й недели периода судорожного кашля.

Восприимчивость к коклюшу высока и составляет до 70,0–100,0% у непривитых детей первого года жизни. Особенно подвержены риску новорожденные и недоношенные дети.

Причины появления коклюша

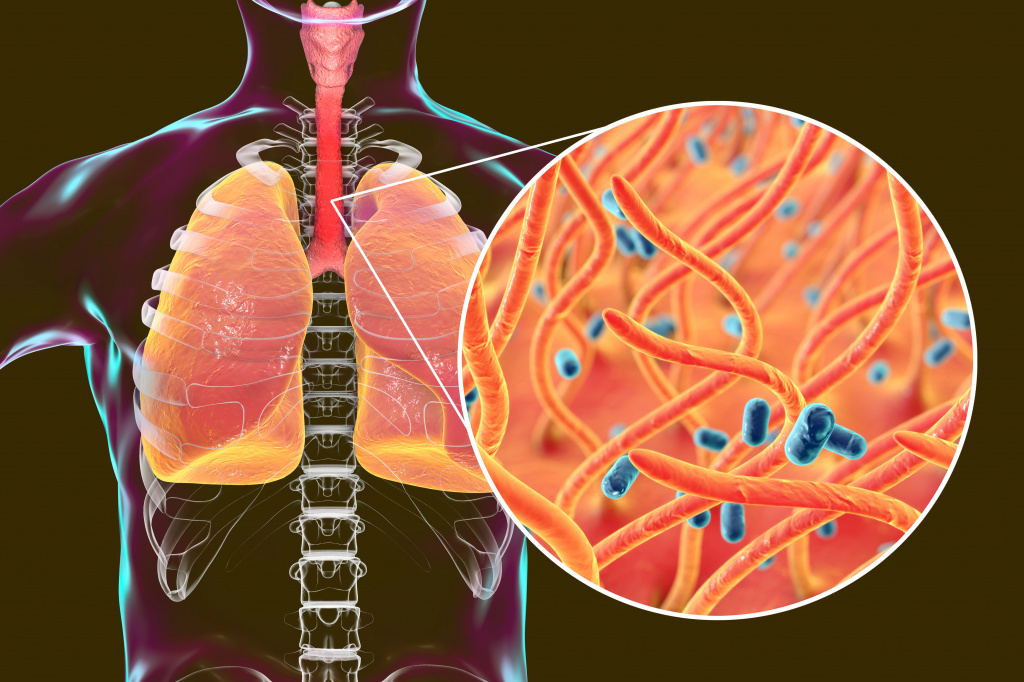

Возбудитель коклюша – грамотрицательная гемолитическая палочка, неподвижная, необразующая капсул и спор, неустойчивая во внешней среде. Коклюшная палочка образует экзотоксин, имеющий основное значение в патогенезе заболевания и обладающий системным воздействием (гематологическим и иммуносупрессивным).

Коклюшные микробы через слизистую верхних дыхательных путей достигают бронхиол и альвеол. Бактериемия (наличие бактерий в крови) для больных коклюшем не характерна.

Коклюшный токсин оказывает влияние на внутриклеточный обмен ионизированного кальция (работу «кальциевого насоса»), обусловливая развитие судорожного компонента кашля, судорог при тяжелой форме заболевания, а также гематологических и иммунологических изменений в том числе развитие лейкоцитоза (увеличение числа лейкоцитов в крови) и лимфоцитоза (увеличение числа лимфоцитов в крови).

Классификация коклюша

Для клинической классификации коклюша используют единый принцип классификации инфекционных болезней у детей по типу, тяжести и течению.

По типу

- Типичные.

- Атипичные (наблюдаются, как правило, у взрослых и/или привитых пациентов):

- абортивная;

- стертая;

- бессимптомная;

- транзиторное бактерионосительство.

- Легкая форма (приступы кашля 10-15 раз в сутки).

- Среднетяжелая форма (приступы кашля (20-25 раз в сутки).

- Тяжелая форма (приступы кашля до 50 и более раз в сутки).

- выраженность симптомов кислородной недостаточности;

- частота и характер приступов судорожного кашля;

- состояние больного в межприступном периоде;

- выраженность отечного синдрома;

- наличие специфических и неспецифических осложнений;

- выраженность гематологических изменений.

- Гладкое.

- Негладкое:

- с осложнениями;

- с наслоением вторичной инфекции;

- с обострением хронических заболеваний.

- коклюш, вызванный Bordetella pertussis;

- коклюш, вызванный Bordetella parapertussis;

- коклюш, вызванный другим возбудителем вида Bordetella;

- коклюш неуточненный.

Клиническая картина заболевания начинает проявляться после двух недель с момента заражения. Выделяют несколько периодов развития.

Катаральный период проявляется частым сухим кашлем, усиливающимся в ночное время. Может наблюдаться повышение температуры тела до 37-37,5оС.

У маленьких детей катаральные явления выражены сильнее, так что начало заболевания может напоминать ОРВИ с обильными выделениями из носа.

Спазматический период коклюша характеризуется усилением и быстрым прогрессированием симптомов: непроизвольным приступообразным кашлем, свистящим шумным вдохом после окончания приступа, что свидетельствует о спазме голосовой щели во время приступа кашля; отеком и покраснением лица. После окончания приступа кашля в большинстве случаев начинается рвота или сплевывание вязкой слизи.

Дети старшего возраста говорят о наличии предвестников приступа: першении в горле, ощущении давления в груди, чувстве страха.

Диагностика коклюша

При сборе анамнеза следует целенаправленно выявить жалобу на кашель длительностью более 7-14 дней, с уточнением его характера, наличия контактов с больным коклюшем или длительно кашляющим (более 3-4 недель) человеком.

Температура тела редко повышается в начальном периоде, что важно для дифференциальной диагностики.

Всем пациентам с подозрением на коклюш рекомендован общий (клинический) анализ крови с исследованием лейкоцитарной формулы. При наличии лейкоцитоза клинический анализ крови необходимо выполнять в динамике.

№ 1515 Клинический анализ крови

B03.016.003 (Номенклатура МЗ РФ, Приказ №804н) Синонимы: Общий анализ крови, ОАК. Full blood count, FBC, Complete blood count (CBC) with differential white blood cell count (CBC with diff), Hemogram. Краткое описание исс.

Коклюш у детей и взрослых: симптомы и лечение

Коклюш — одно из опаснейших инфекционных заболеваний, поражающих организм взрослых и детей. Он может вызвать асфиксию, тяжелую стадию пневмонии, поражение сердечно-сосудистой системы и сильные спазмы дыхательной системы. Коклюш вызывает бактерия бордетеллы, она крайне опасна и имеет вид палочки с закруглёнными кончиками, не передвигается и быстро окрашивается, что упрощает её обнаружение. Инфекционное заболевание способно поражать только людей, поэтому они являются единственными переносчиками бактерии. Коклюш очень заразный, почти 90% контактирующих с зараженным в итоге заболевают. Наиболее действенной профилактикой заболевания является прививка, которую делают ещё младенцам. Иммунитет от коклюша развивается как раз после неё.

Причины заражения

Возбудитель коклюша — неподвижная бактерия. Когда она попадает в организм человека, он автоматически становится её переносчиком. Заразиться этой болезнью можно через прямой контакт с заражённым. Достаточно выпить жидкость из одного стакана или просто постоять рядом — чаще всего бактерия передаётся воздушно-капельным путём.

В зоне риска находятся:

- Непривитые дети;

- Недоношенные младенцы;

- Младенцы с низким иммунитетом;

- Непривитые взрослые, контактирующие с больными детьми.

Коклюш выделяет токсины, которые блокируют кальциевый обмен. Это вызывает сильный кашель, сопровождающийся судорогами, удушьем и болезненными ощущениями в области горла и грудной клетки. Болезнь может спровоцировать увеличение количественного показателя лимфоцитов и лейкоцитов, что неблагоприятно скажется на детском организме. Так как младенцы (особенно недоношенные) находятся в зоне риска, рекомендуется ставить прививку вовремя, так как это сформирует иммунитет и позволит перенести заболевание в лёгкой форме. Не стоит игнорировать коклюш. Симптомы и лечение стоит знать заранее.

Симптоматика

Первые признаки коклюша появляются через десять дней после непосредственного заражения. Самый характерный из них — длительные приступы кашля, длящиеся около 2-3 минут. Они часто заканчиваются рвотой, сильным удушьем, спазмами и подергиваниями конечностей. Спазмы возникают из-за нехватки кислорода в организме. Пароксизмальный кашель сопровождает коклюш на всех стадиях заболевания. В среднем длительность болезни составляет порядка 6-8 недель, поэтому её часто называют стодневным кашлем. За этот период слизистая сильно травмируется, а мозг страдает от кислородного голодания. Последствия заболевания могут проявиться через несколько лет после перенесённой инфекции, поэтому она считается крайне опасной.

Распознать коклюш, симптомы которого довольно специфичны, порой не так просто, потому что некоторые анализы не сразу выявляют его. Дело в том, что коклюшная палочка не оставляет следов в крови, а общую симптоматику, особенно на ранних стадиях, можно спутать с бронхитом или пневмонией.

Первые признаки заболевания:

- Сильный кашель, вызывающий удушье;

- Рвота, наступающая после длительного кашля;

- Ринит (слабое выделение слизи из носа);

- На ранних стадиях — слабый сухой кашель;

- Боли в груди;

- Общее чувство беспокойства и дискомфорта;

- Отсутствие высокой температуры.

Опасность коклюша обусловлена тем, что он часто сопровождается осложнениями. Вторичными заболеваниями при нём являются пневмония, бронхит или ангина. Совместное воздействие вызывает резкое падение иммунитета.

Периоды коклюша делятся на:

- Инкубационный (первые две недели);

- Катаральный (10-13 дней);

- Спазматический (от одной до шести недель);

- Реконвалесценцию.

Каждый период отличается своей симптоматикой. Инкубационный может не сопровождаться насморком и кашлем, но катаральный напоминает большую часть простудных и инфекционных заболеваний. Наиболее яркая картина заболевания появляется во время спазматического этапа. Именно он сопровождается сильными приступами кашля, провоцирующего рвоту и удушье. В день заболевший ребёнок может получить свыше 25 реприз, длящихся по три минуты. Отличить коклюшный кашель можно не только по длительности и рвотным позывам, но и по временному промежутку и звуку. Для коклюша характерны ночные приступы. Очень долгая реприза завершается петушиным криком — это самое точное описание спастического коклюшного приступа.

Последний период сопровождается количественным снижением приступов, общим улучшением состояния и постепенным выздоровлением. Среди младенцев очень высок типичный коклюш. Симптомы у детей редко проходят в стёртой форме, особенно в тех случаях, когда они не прививались. Течение болезни поэтапное, его можно отследить и своевременно вылечить. Однако последствия заболевания могут спровоцировать заболевания сердечно-сосудистой и нервной систем. Из-за частых приступов кашля наблюдается покраснение или посинение кожных покровов, отсутствие стабильного стула и мочи.

Взрослых, особенно привитых, часто поражает атипичный или стёртый коклюш. Симптомы могут проходить совершенно незаметно, почти неотличимо от респираторных заболеваний.

Классификация коклюша

Современная медицина выделяет три основных критерия протекания заболевания:

- Лёгкий (менее пятнадцати реприз в день);

- Средне-тяжелый (от пятнадцати до двадцати пяти);

- Тяжелый (свыше двадцати пяти).

Тяжелый коклюш у детей сопровождается рвотой, потерей голоса, повреждениями слизистой и вторичными заболеваниями.

Осложнения при такой форме следующие:

- Остановка дыхания;

- Развитие грыжи;

- Энцефалопатия;

- Пневмония;

- Гнойный отит;

- Эмфизема;

- Спадение доли лёгкого;

- Эпилепсия.

Осложнения характерны для младенцев и детей дошкольного возраста именно при отсутствии лечения и дальнейшего прививания. Коклюш у взрослых редко сопровождается подобными осложнениями, чаще проходит в стёртой или атипичной форме, для которой характерна более лёгкая симптоматика.

Как диагностировать?

При обнаружении первых симптомов необходимо в срочном порядке обратиться с инфекционисту. Если своевременно принять меры, болезнь будет протекать в лёгкой форме и не даст сильные осложнения на все системы органов. Наиболее эффективная диагностика — взятие мазка из слизистой носоглотки или ИФА. Подтверждённый факт контакта с заражённым значительно упростит задачу врача.

Для подтверждения диагноза берётся общий анализ крови. Несмотря на то, что коклюшную палочку нельзя найти в крови, повышенное количество лимфоцитов и лейкоцитов сигнализирует о наличии болезни. Дополнительный мазок из носоглотки также подтверждает коклюш.

Как лечить коклюш?

Заболевание лечится амбулаторно, но посещение врача обязательно, самостоятельный подбор лекарственных препаратов не рекомендуется, так как большая часть отхаркивающих и противокашлевых средств будет бесполезной на всех стадиях заболевания. Начинать лечение рекомендуется сразу после контакта с носителем. Коклюш, инкубационный период которого составляет около двух недель, может протекать бессимптомно, но он находится в организме и постепенно начинает поражать его токсинами. Наиболее эффективным методом является приём антибиотиков, уничтожающих бактерию до её распространения по лёгким.

Во время спастического периода бесполезно принимать муколитические средства. На всех стадиях полезно проводить ингаляции и соблюдать дробное питание. Во время лечения стоит ограничить все факторы, угнетающие нервную систему — это ускорит процесс выздоровления, так как в окружении будет меньше триггеров. Малышам требуется дополнительная подача кислорода для минимизации риска асфиксии. Для смягчения кашля показаны ингаляции.

Наиболее эффективным методом профилактики и лечения является трехфазовая вакцинация:

- Первая — 3, 4,5 и 6 месяцев;

- Вторая — полтора года, 7 и 14 лет;

- Третья и последующие — каждые десять лет.

Вакцина АКДС (коклюшно-дифтерийно-столбнячная адсорбированная) полностью безопасна для детей. Прививка прошла серию тестирований и имеет сертификацию.

Не стоит самостоятельно пытаться победить болезнь. Коклюш может перетекать в тяжелые формы и вызывать осложнения, которые приводят к летальному исходу.

Рекомендованные лекарства

Не рекомендуется принимать лекарства без назначения врача, но если есть стопроцентная уверенность в контакте с зараженным, можно начать профилактические меры:

- Витаминно-минеральные комплексы — Супрадин, таблетки шипучие,триовит, капсулы;

- Для ингаляций — Золотая звезда карандаш, Лазолван, Амбробене;

- Жаропонижающее (Ибуклин, Терафлю).

Паракоклюш

Паракоклюш: причины появления, симптомы, диагностика и способы лечения. Определение Паракоклюш у детей – острое инфекционное заболевание бактериальной природы, схожее по клинической картине с коклюшем, но протекающее мягче и, как правило, без осложнений. Возбудитель заболевания –паракоклюшная палочка Bordetella parapertussis. Она была открыта и изучена в 1938 году американскими учеными-бактериологами Г. Элдерингом и П. Кендриком. paraрertussis малоустойчива во внешней среде: высокие и низкие температуры, ультрафиолетовые лучи, дезинфицирующие растворы и высушивание губительны для бактерий. Вместе с тем, она практически не восприимчива к антибактериальным препаратам.

Причины появления паракоклюша Источник инфекции – заболевший паракоклюшем человек. Путь передачи возбудителя – воздушно-капельный, когда инфицированный секрет дыхательных путей попадает в воздушную среду. Характерна высокая восприимчивость к паракоклюшу, особенно у детей дошкольного возраста. Индекс контагиозности (доля восприимчивых (ранее не болевших и не вакцинированных) лиц, заболевших клинически выраженной формой болезни после их контакта с источником возбудителя инфекции) составляет около 40%. Дети первого года жизни болеют редко.Эпидемические вспышки характерны для осенне-зимних месяцев, их периодичность не совпадает с коклюшем.

Длительность специфического иммунитета после перенесенного паракоклюша не установлена, но между коклюшем и паракоклюшем наблюдается частичный перекрестный иммунитет.

- стертая, или атипичная, клиническая картина характеризуется отсутствием выраженной этапности протекания инфекции, что может осложнять диагностику. Кашель при такой форме трахеальный или трахеобронхиальный. Диагноз «паракоклюш» у больных устанавливается только после бактериологического подтверждения;

- коклюшеподобная форма является более клинически выраженной. Ее можно считать классическим проявлением болезни, поскольку наблюдается характерный приступообразный кашель, который сопровождается гиперемией лица и иногда заканчивается рвотой. Однако приступы кашля при паракоклюше возникают реже и бывают менее продолжительными, чем при коклюше;

- бактерионосительство, когда симптомы отсутствуют, но человек заразен.

Симптомы паракоклюша

Различают следующие, хотя и относительно стертые, периоды заболевания:

- инкубационный период – с 1 по 14 день (в среднем 7-8 дней);

- катаральный – около 4-5 дней;

- спазматический – до 5 недель;

- стадия выздоровления (фаза разрешения) – от 2 до 3 недель.

Симптомы паракоклюша у детей проявляются с разной интенсивностью. На начальном этапе клинические проявления заболевания, как правило, отсутствуют.

Ребенок может чувствовать себя здоровым, но уже являться носителем патологических бактерий.

У части заболевших могут отмечаться такие симптомы, как охриплость голоса, общая слабость и недомогание, насморк, непродолжительный кашель, покраснение задней стенки гортани. Возможно повышение температуры до субфебрильных значений.

В катаральном периоде отмечается сухой кашель по ночам, и беспокоит головная боль.

В спазматический период судорожные приступы кашля появляются внезапно в виде коротких толчков один за другим, между ними отмечаются глубокие свистящие вдохи. В моменты приступа лицо краснеет и может приобретать синюшный (цианотический) оттенок из-за нехватки кислорода. Такой кашель способен спровоцировать рвоту. Периодичность приступов сложно спрогнозировать.

Период разрешения заболевания характеризуется ослаблением кашля, улучшением самочувствия, нормализацией сна и аппетита.

Диагностика паракоклюша

Диагностические мероприятия включают осмотр пациента, сбор анамнеза жизни и болезни с целью выявления контактов с больным человеком. Затем проводят лабораторную диагностику.

-

Бактериологическое обследование больного на паракоклюш. С задней стенке глотки отбирают стерильным ватным тампоном слизь натощак или спустя 2 часа после еды, делают посев на питательные среды.

№ 470 Коклюш

Посев на бордетеллы коклюша/паракоклюша (Bordetella pertussis/parapertussis) Есть ограничения по дням взятия проб в медицинских офисах и приема проб самостоятельно собранных для данного исследования (кал, моча и др.). Рекомендуем уточнить ин.

При подготовке материала использовались источники:

https://www.invitro.ru/moscow/library/bolezni/24187/

https://uteka.ru/articles/bolezni/koklyush-u-detei-i-vzroslikh-/

https://www.invitro.ru/moscow/library/bolezni/36576/