Лабораторный БП из копьютерного БП формата АТХ.

Привет всем. Решил описать вкратце переделку БП от компьютера формата АТХ. Может кому-то будет интересно.

За основу был взят БП CODEGEN — 300X (типа 300Вт, ну Вы поняли китайских 300). Мозгом БП служит ШИМ-контроллер КА7500 (TL494. ). Только такие мне приходилось переделывать. Управлять ШИМкой будет PIC16F876A, он же и для контроля и установки выходного напряжения и тока, отображение информации на LCD WH1602(. ), регулировка осуществляется кнопками.

Программу помог сделать один хороший человек (IURY, сайт «Кот», который радио), за что ему большое спасибо. В архиве схема, плата, программа для контроллера.

Берем рабочий БП (если не рабочий, то надо восстановить до рабочего состояния).

Ориентировочно определяемся, где у нас что будет располагаться. Выбираем место под LCD, кнопки, клеммы (гнезда), индикатор включения.

Определились. Делаем разметку для «окна» ЛСД. Вырезаем (я резал маленькой болгаркой 115мм), может кто-то дремелем, кто-то рассверливанием отверстий, а потом подгонка напильником. В общем кому как удобнее и доступнее. Должно получиться что-то похоже на это.

Продумываем как будем крепить дисплей. Можно сделать несколькими способами:

а) соединить с платой управления разъёмами;

б) сделать через фальшпанель;

в) или.

Или. припаять непосредственно 4 (3) винтика М2,5 к корпусу. Почему М2,5, а н М3,0? В ЛСД отверстия 2,5мм в диаметре для крепления.

Я припаял 3 винтика, потому что при пайке четвертого, отпаивается перемычка (на фото видно). Потом припаиваешь перемычку — отпадает винтик. Просто сильно близкое расстояние. Не стал заморачиваться — оставил 3 шт.

Пайка выполнена ортофосфорной кислотой. После пайки всё необходимо хорошо промыть водой с мылом.

Примеряем дисплей.

Изучаем схему, а именно все относительно TL494 (KA7500). Все что касается ног 1, 2, 3, 4, 13, 14, 15, 16. Всю обвязку возле этих выводов удаляем (на основной плате БП), и устанавливаем детали, согласно схемы.

Удаляем на основной плате БП всё лишнее. Все детали касательно +5, -5, -12, PG, PS — ON.

Оставляем только всё, что касается +12 V и дежурного питания +5V SB .

Желательно найти схему по своему БП, чтобы не удалить чего лишнего. В цепи питания +12 вольт — удаляем родные электролиты и ставим вместо них, аналогичный по ёмкости, но на рабочее напряжение 35-50 вольт.

Должно получиться что-то похоже на это.

Посмотрев на характеристики имеющегося блока питания (наклейка на корпусе) — по 12В выходной ток должен быть 13А. Ого неплохо вроде. Смотрим на плату, что у нас образовывает 12В, 13А. Ха два диода FR302 (по даташиту 3А!). Ну пусть максимальный ток 6А. Нет, такое нас не устраивает, надо заменить на что-нибудь по мощнее, да еще и с запасом, поэтому ставим 40CPQ100 — 40А, Uобр=100В.

На радиаторе были какие-то изолирующие прокладки, прорезиненная ткань (что-то похожее). Отодрал, отмыл. Поставил нашу отечественную слюду.

Винты, поставил подлиннее. Под один сзади зажал еще слюду. Блок решил дополнить индикатором перегрева теплоотвода на МП42. Германиевый транзистор здесь используется в качестве датчика температуры

Схема индикатора перегрева теплоотвода собрана на четырёх транзисторах. В качестве транзистора стабилизатора применён КТ815, КТ817, а в качестве индикатора — двухцветный светодиод.

Печатную плату не рисовал. Думаю, что особой сложности при сборке этого узла возникнуть не должно. Как узел собран, видно на фото ниже.

Делаем плату управления. ВНИМАНИЕ! Перед подключением своего LCD изучите даташит на него!! Особенно выводы 1 и 2!

Соединяем все согласно схеме. Устанавливаем плату в БП. Также надо изолировать основную плату от корпуса. Сделал я всё это через пластиковые шайбочки.

Наладка схемы.

1.Все наладки блока питания проводить только через лампу накаливания 60 — 150 Вт, включенную в разрыв сетевого кабеля, а ещё лучше и через разделительный трансформатор.

2.Корпус БП изолировать от GND, а цепь, которая образовывалась через корпус, соединить проводками.

3.Iizm (U15) — выставляется выходной ток (правильность показаний индикатора) по образцовому А — метру.

Uizm (U14) — выставляется выходное напряжение (правильность показаний индикатора), по образцовому В — метру.

Uset_max (U16) — выставляется МАХ выходное напряжение

Максимальный выходной ток данного блока питания составляет 5 ампер (вернее 4,96А), ограничен прошивкой.

Максимальное выходное напряжение для данного блока питания, не желательно выставлять более 20-22 вольт, так как в этом случае увеличивается вероятность пробоя силовых транзисторов из-за нехватки предела ШИМ-регулирования микросхемой TL494 .

Для увеличения выходного напряжения более 22 вольт, необходима перемотка вторичной обмотки трансформатора.

Пробный запуск прошёл успешно. Слева двухцветный индикатор перегрева теплоотвода (холодный радиатор — цвет LED зеленый, теплый — оранжевый, горячий — красный). Справа — индикатор включения БП.

Установил выключатель. Основа — стеклотекстолит, обклеен самоклейкой «оракл».

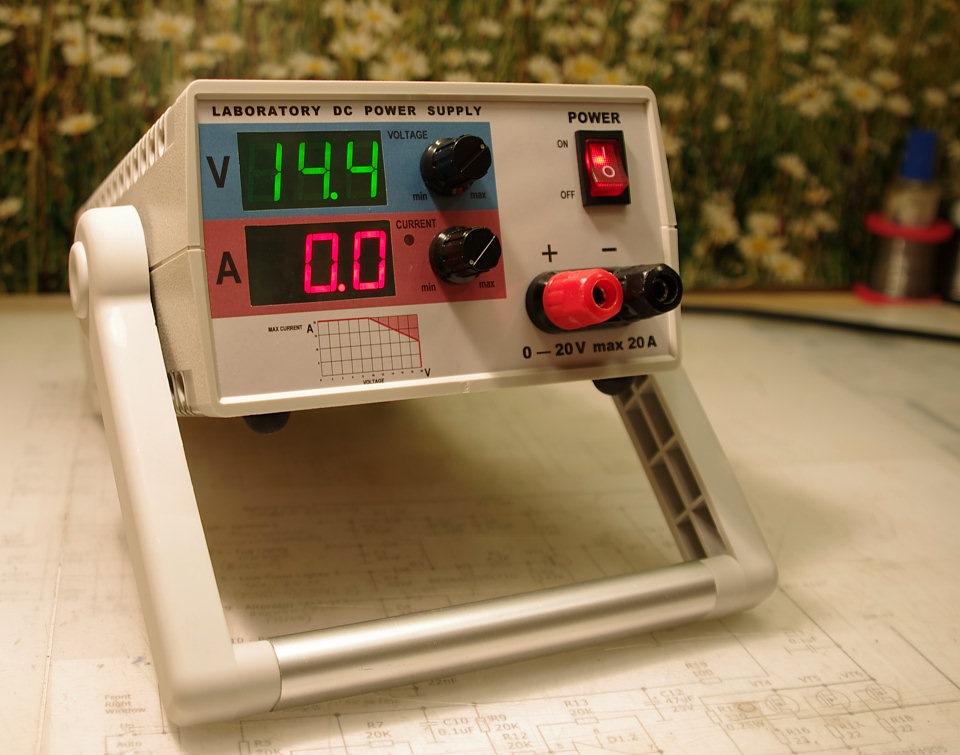

Финал. То, что получилось в домашних условиях.

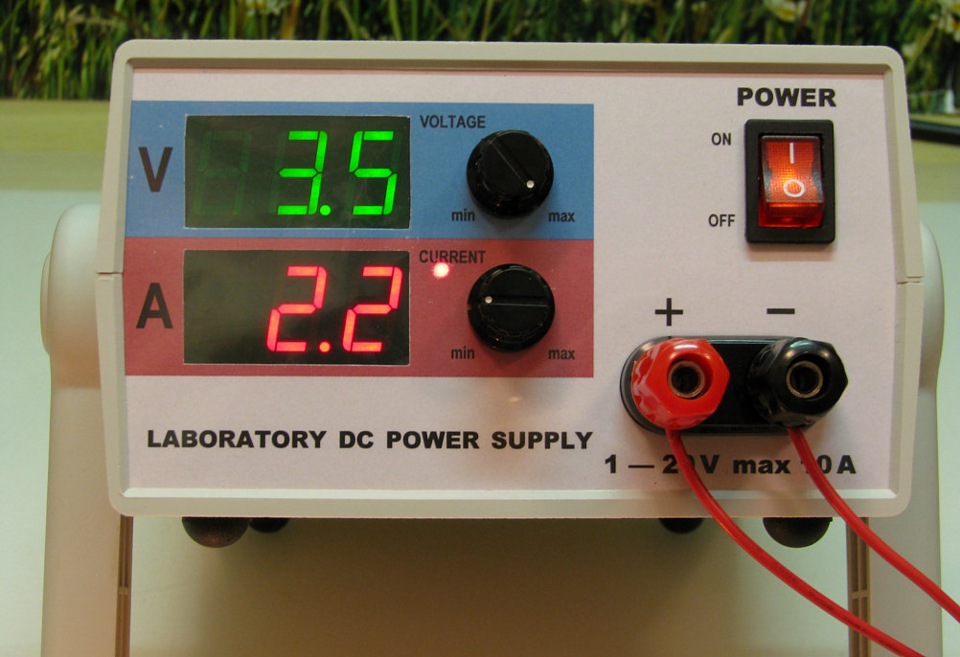

А теперь пробуем работу всех узлов собранного блока, так сказать в условиях приближенных к реальным, то есть нагружаем и испытываем собранный блок питания.

БП под нагрузкой, в качестве нагрузки используются лампы «галогенки» на 12В, 35 и 50Вт.

Скачать архив с прошивкой, схемой, платами.

Если возникнут какие то вопросы по статье, задавайте их здесь, обсудим.

—>Категория : Блоки питания | —>Просмотров : 1057766 | —>Добавил : Tyzik

Понравилась статья — нажми на кнопку!

Второй вариант лабораторного блока питания из БП ATX

Речь пойдёт о технологии переделки компьютерного блока питания (БП) в лабораторный БП.

Три года назад я опубликовал статью «Лабораторный блок питания из БП АТ», к которой читатели проявили огромный интерес! Стоит только сказать, что повторивших этот БП уже более 20 человек! Да не у всех получилось всё сразу, но я отвечал на комментарии к статье, помогая разобраться в проблемах. В итоге радость от работающего БП получили все!

Хочу сказать огромное спасибо моим читателям, что задавали вопросы! Во-первых, мои ответы на комментарии превратились в кладезь знаний для всех! Именно поэтому, я просил писать вопросы в статье, а не в личной переписке. Во-вторых, вы помогли мне усовершенствовать данную конструкцию! Ещё раз всем спасибо, кто задавал вопросы и высказывал предложения по усовершенствованию.

Отдельная благодарность Юрию Вячеславовичу Evergreen747 , который наравне со мною помогает отвечать на ваши многочисленные вопросы!

Тот блок питания делался много лет назад (намного раньше, чем была написана первая статья!). К тому же я переделал всего один экземпляр БП AT, и не было возможности набрать статистики по проблемам, которые могут встретиться в других вариантах таких блоков. Вы же мне очень помогли это сделать.

Недостатки первой конструкции лабораторного БП, прежде всего, связаны с отсутствием дежурного источника питания. Это выражается в том, что БП не держит низкое напряжение на выходе при малых токах нагрузки. Типично на холостом ходу выставить напряжение ниже 5…8 В не удаётся. Второе – это неустойчивая работа в режиме стабилизации тока, особенно в момент перехода из режима стабилизации напряжения: появляется пульсация выходного напряжения, иногда сопровождающаяся треском или писком…

Тот блок питания прекрасно подходит для питания мощных потребителей и зарядки аккумуляторных батарей, но для работы с маломощной электроникой, требующей низкого напряжения питания – он немного грубоват. Поэтому я сделал новый блок питания, внеся доработки, а старый перевёл на «постоянную работу» в гараж.

Новый вариант БП

Всё дальнейшее повествование будет основано на том, что вы хорошо изучили первую статью о переделке БП AT – я повторяться не буду, а расскажу лишь о модификациях прежней конструкции с практической стороны на примере создания нового БП. Так что кто не читал – идите по ссылке и изучайте. Первая статья для вас так и должна остаться «библией»!

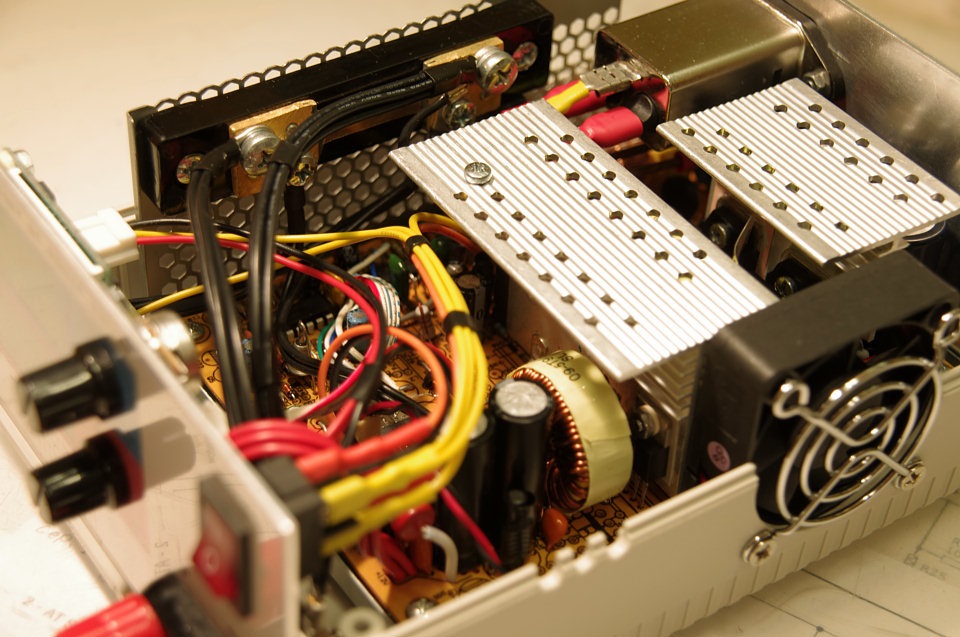

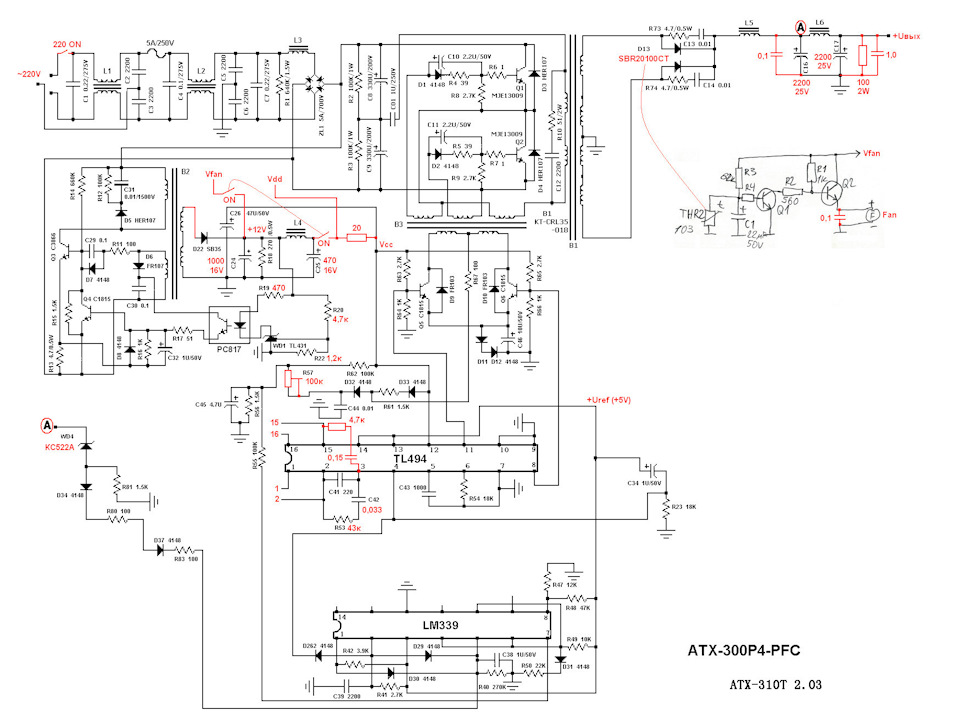

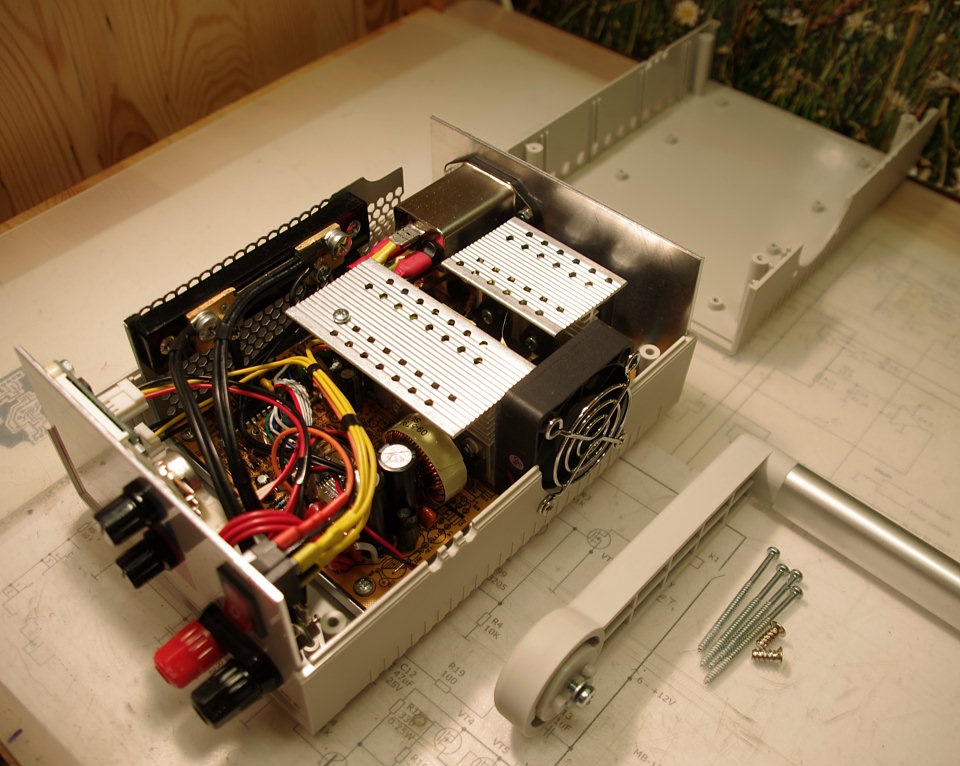

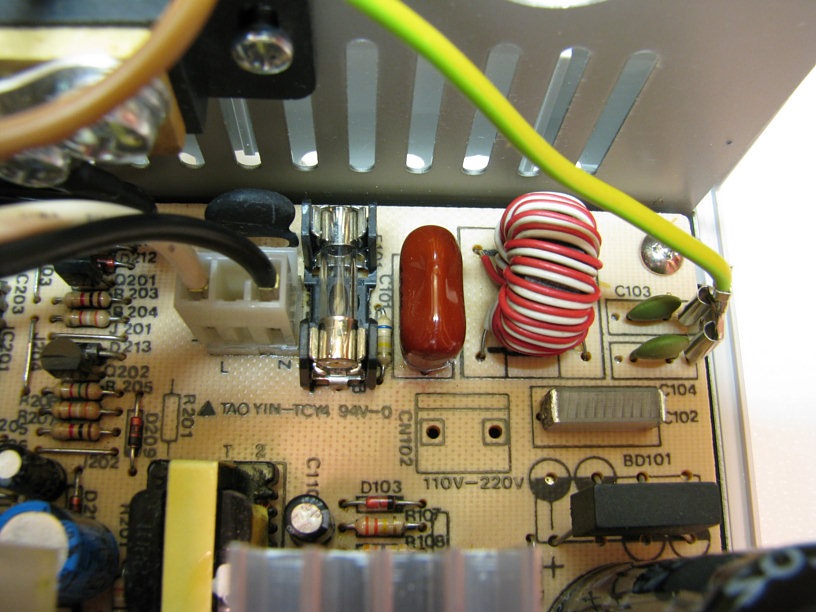

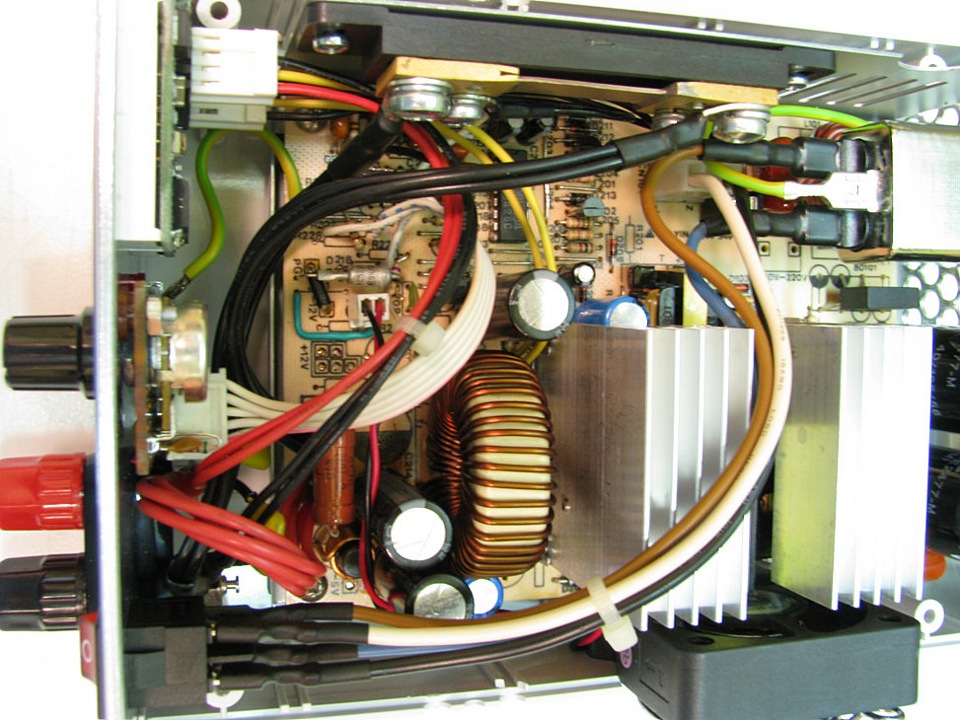

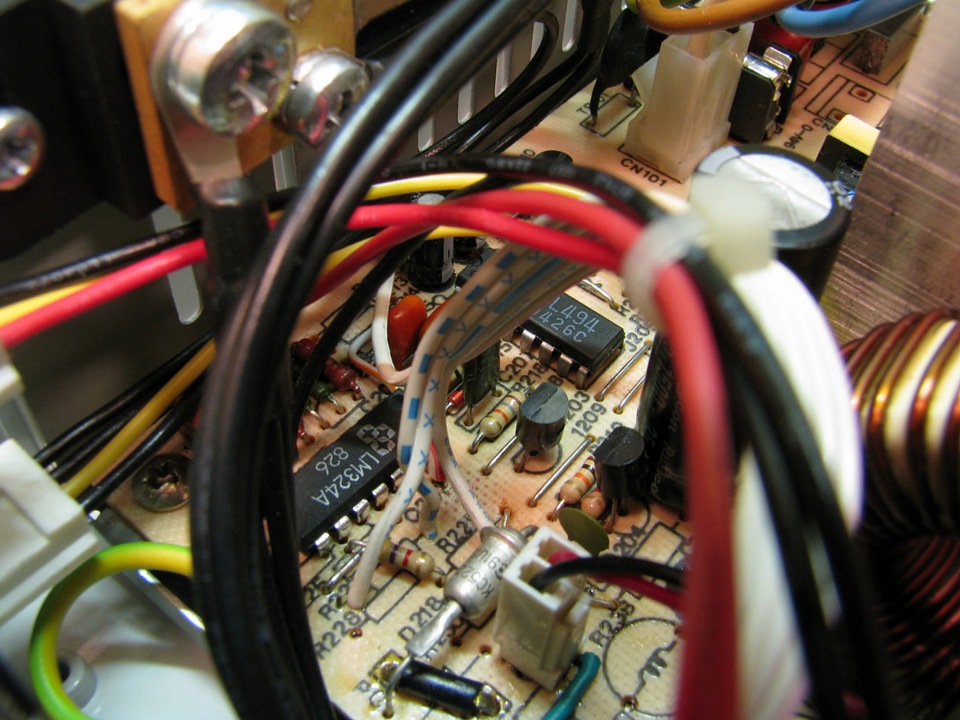

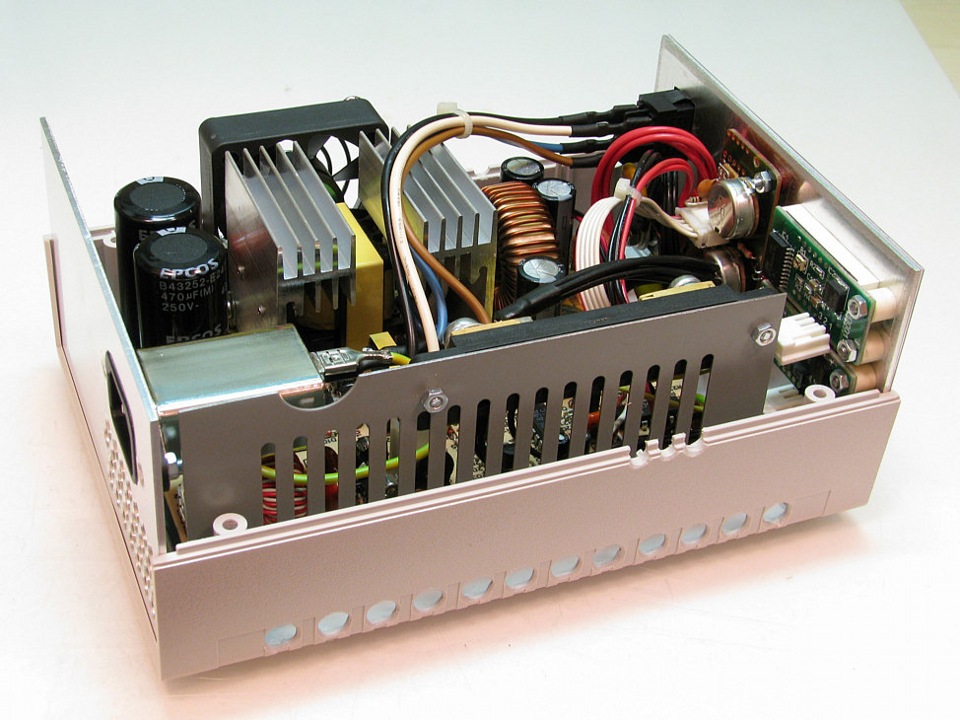

Итак, разгребая хлам на работе, заинтересовал меня один БП ATX 400W: он не из самых современных, а выполнен на обычной TL494 (то, что нам нужно!), схема защиты – на LM339 (не плохо), у него добротный фильтр по питанию, крупный трансформатор, большая ёмкость конденсаторов в фильтре (470 мкФ 200 В), а также солидные радиаторы – что обещало действительно хорошую выходную мощность. Его я и препарировал!

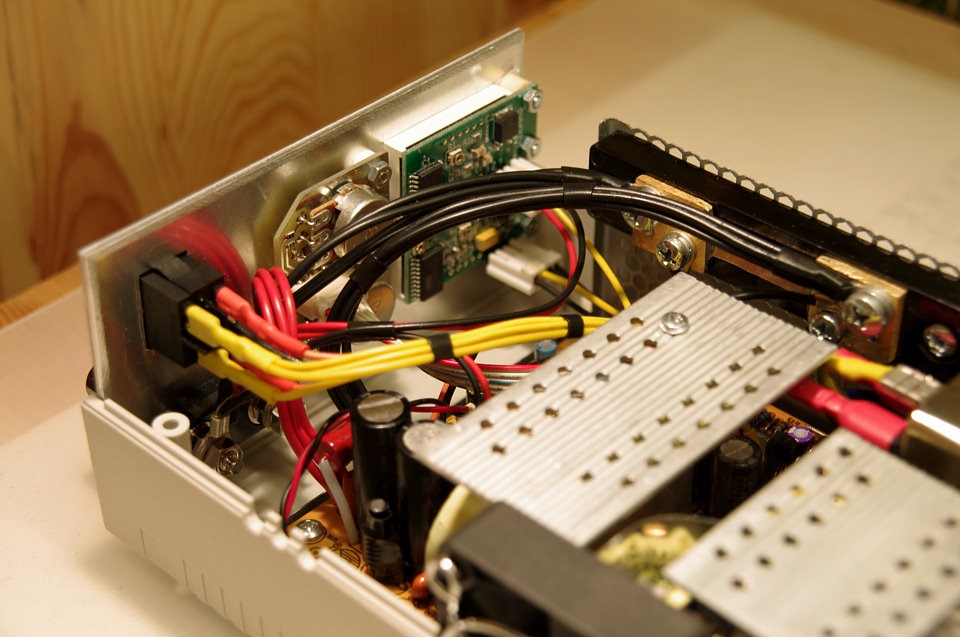

Новый блок питания

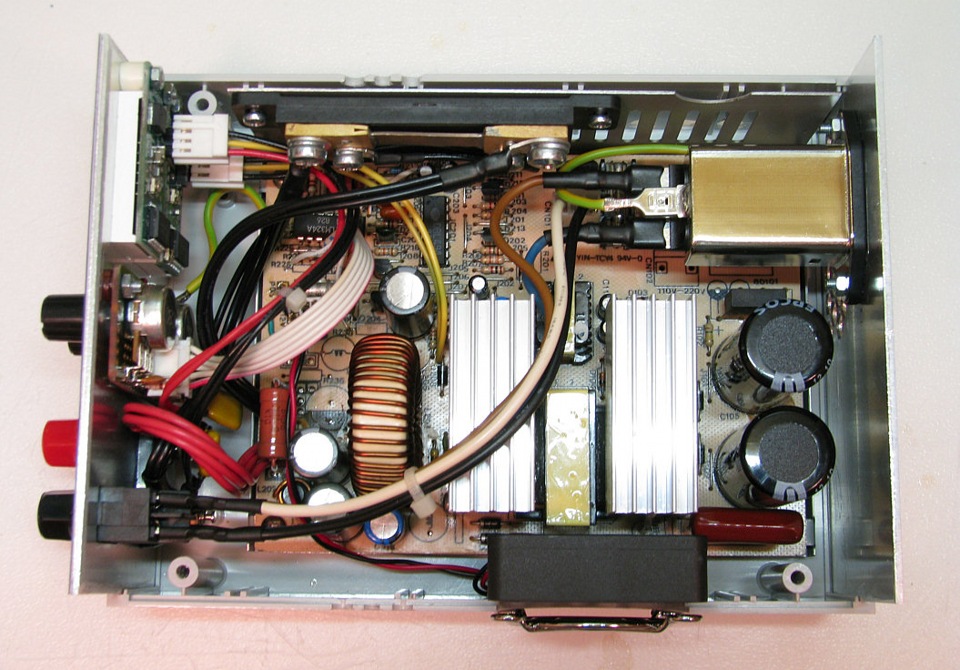

Начал, естественно, с пылесоса… Затем, внимательнее изучил внутренности: выполнен он очень добротно – все входные цепи, выпрямитель сетевого напряжения, конденсаторы фильтра, силовые транзисторы преобразователя (MJE13009) уже стоят «по максимуму», значит умощнять его не придётся.

После включил его, нагрузив цепи +5V и +12V лампочками 12 В 35 Вт (очень удобно использовать миниатюрные галогеновые лампочки для люстр – они без проблем втыкаются прямо в разъёмы Mini-Fit) – работает! За минуту работы с такой нагрузкой при отключенном вентиляторе ничего не нагрелось – отлично.

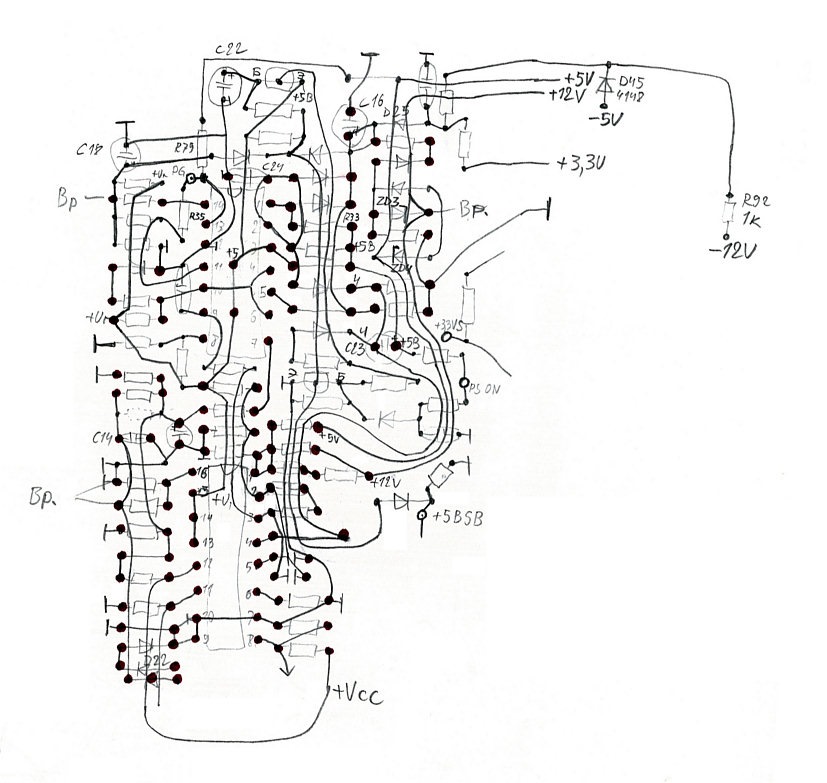

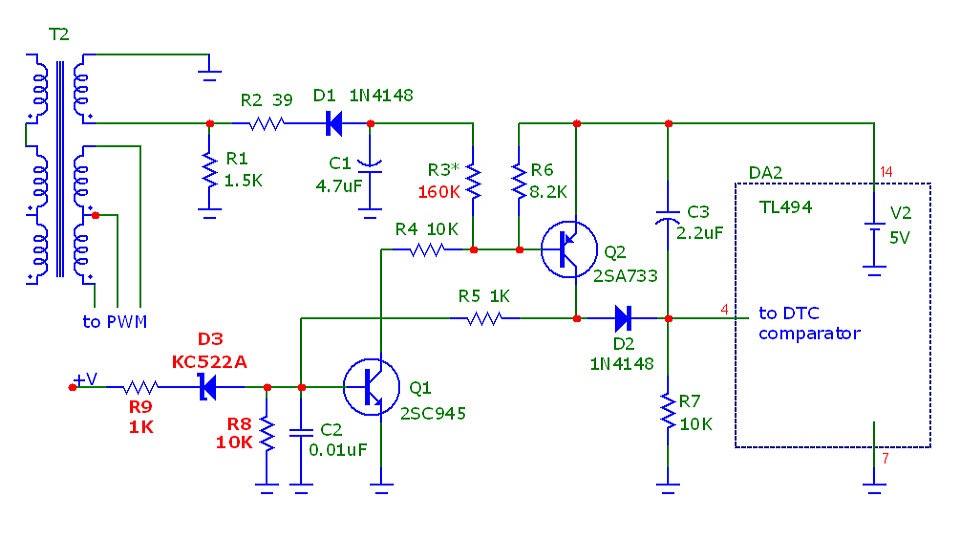

Далее начал искать его принципиальную схему. Посмотрел основные моменты слаботочной части: хоть в нём и стоят две самые распространённые для БП ATX микросхемы (TL494 и LM339), но схема включения LM339 сильно отличалась (их действительно много вариантов). Защита по мощности через диод от среднего отвода запускающего трансформатора вела как раз к ней, а нам нужно её сохранить! Ничего страшного – начал срисовывать этот кусок схемы с печатной платы. Хуже нет копаться в чужом монтаже…

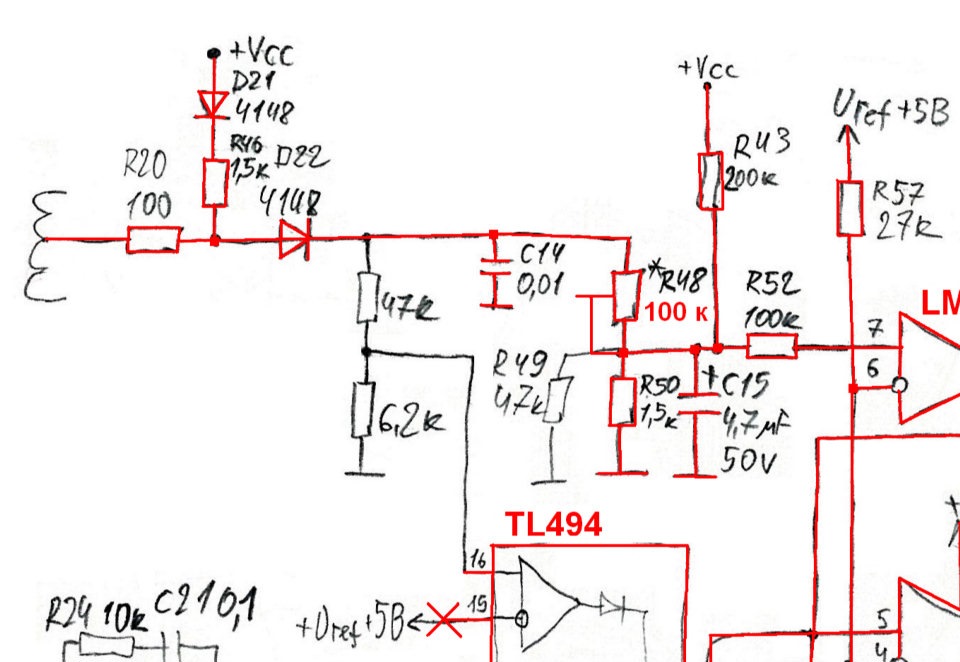

Срисованный монтаж с платы

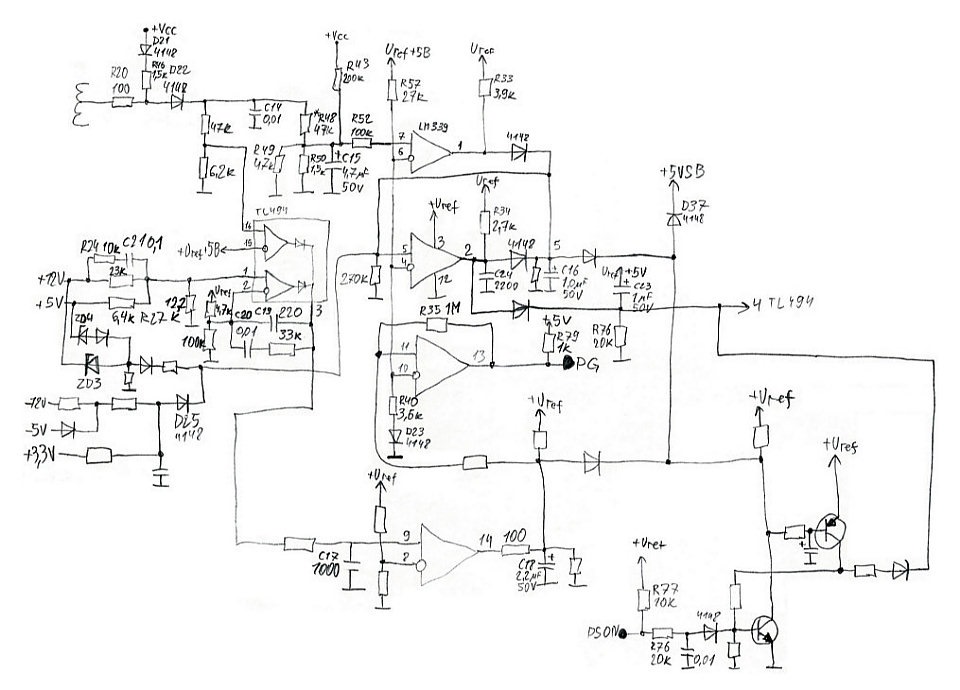

Нарисованная принципиальная электрическая схема. К сожалению, не все позиционные номера элементов удалось увидеть на плате. Но роли это не играет

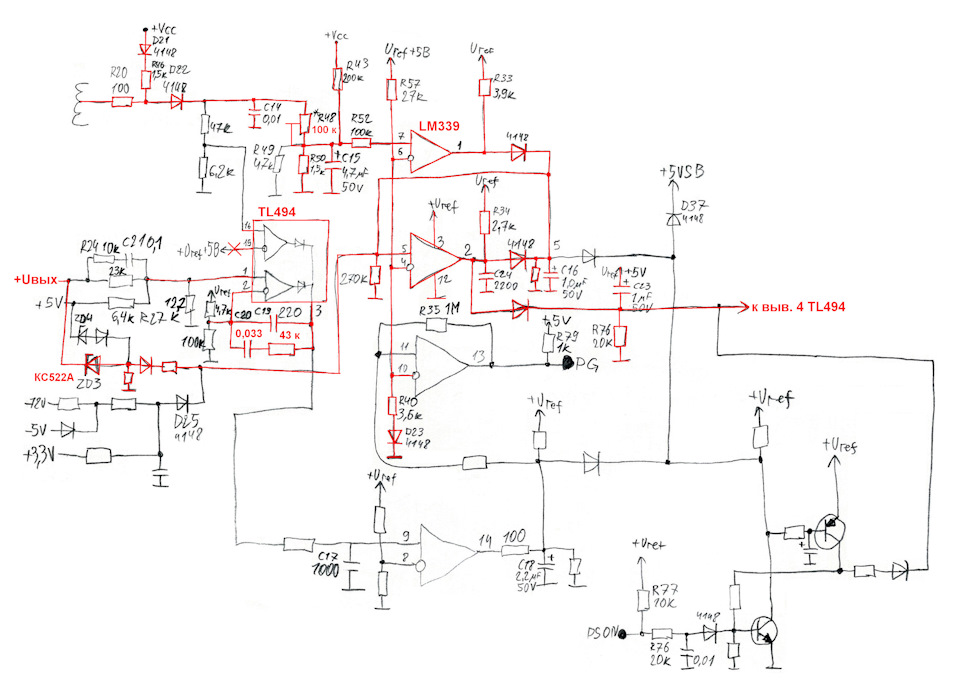

Ага, защита по превышению мощности выполнена на первом компараторе LM339, второй компаратор является триггером (защёлкой) и на него же заведена защита от перенапряжения. Выход защиты заведён на выв. 4 TL494 (что нам и нужно!). На двух оставшихся компараторах сделана индикация Power_Good. Схема включения БП (PS_ON) выполнена на двух транзисторах и также заведена на выв. 4. Удачная схема! Теперь ясно что оставить, а что удалить:

Полный размер

Красным обведено то, что требуется сохранить. Остальное я выпаял

В данном случае мне повезло: схема защиты по мощности работает через выв. 4 TL494. Но если вы внимательно посмотрите на схему входных цепей защиты, то увидите, что сигнал со среднего вывода запускающего трансформатора через R20 и D22 поступает на два делителя напряжения, и первый из них (на резисторах 47 и 6,2 кОм) заведён также и на выв. 16 TL494, который нам нужно высвободить. В данном случае это грубая «аварийная защита», дублирующая схему на компараторах LM339 и её можно спокойно убирать, выпаяв этот делитель.

Входные цепи схемы защиты по мощности

Второй же делитель (R48–R50), перед входом компаратора (выв. 7 LM339) нужно превратить в регулируемый, для возможности настройки порога срабатывания защиты. Для этого можно заменить постоянный резистор в любом из его плеч на подстроечный с номиналом в 2 раза больше. Я заменил резистор верхнего плеча (47 кОм) на подстроечный 100 кОм.

В схеме защиты от перенапряжения достаточно заменить стабилитрон ZD3, подключенный к цепи +12V на КС522А. Кстати, для проверки работоспособности этой защиты достаточно закоротить стабилитрон пинцетом – БП должен выключиться.

Если в вашем БП схема защиты выполнена с использованием второго компаратора TL494 (выв. 15 и 16), который нам нужно высвободить для петли регулировки тока – то рекомендую собирать самую распространённую и многократно проверенную схему защиты на двух транзисторах. Вот полная схема БП в хорошем разрешении, в котором используется данная схема защиты. А вот, что должно остаться от защиты:

Простая схема защиты от перегрузки на двух транзисторах. Подстроечным резистором 33 кОм выставляется порог срабатывания защиты.

Сигнал берётся от среднего вывода трансформатора T2, через диод D22 и далее по цепочке поступает на базу Q10. А с коллектора Q8 через диод D29 поступает на выв. 4 TL494. Также на базу Q10 заведена защита от перенапряжения с выхода выпрямителя: стабилитрон КС522А и резистор 1-1,5 кОм включенные последовательно.

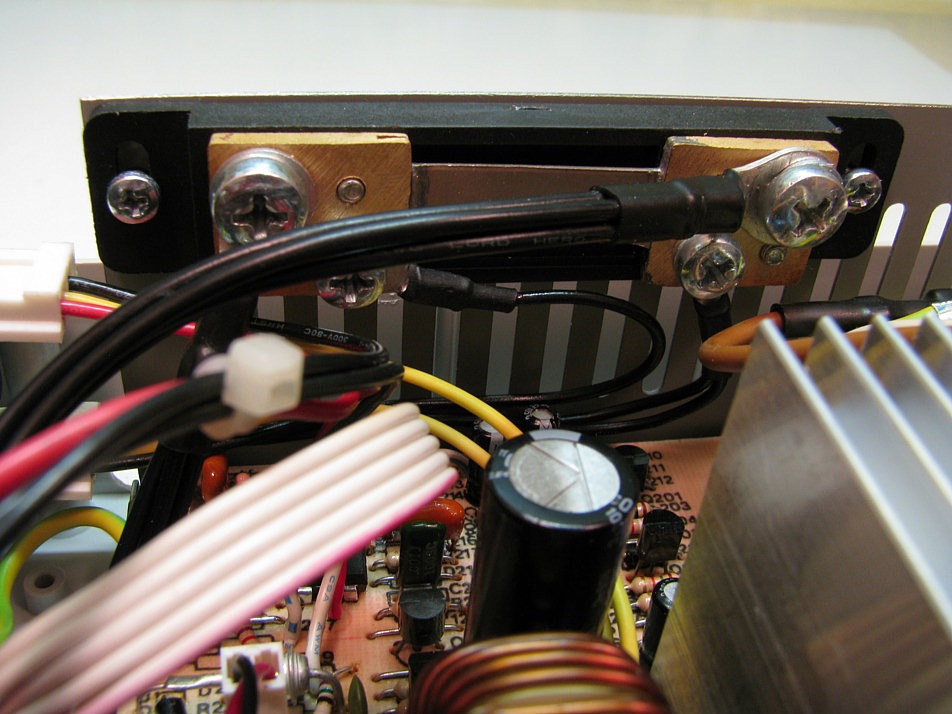

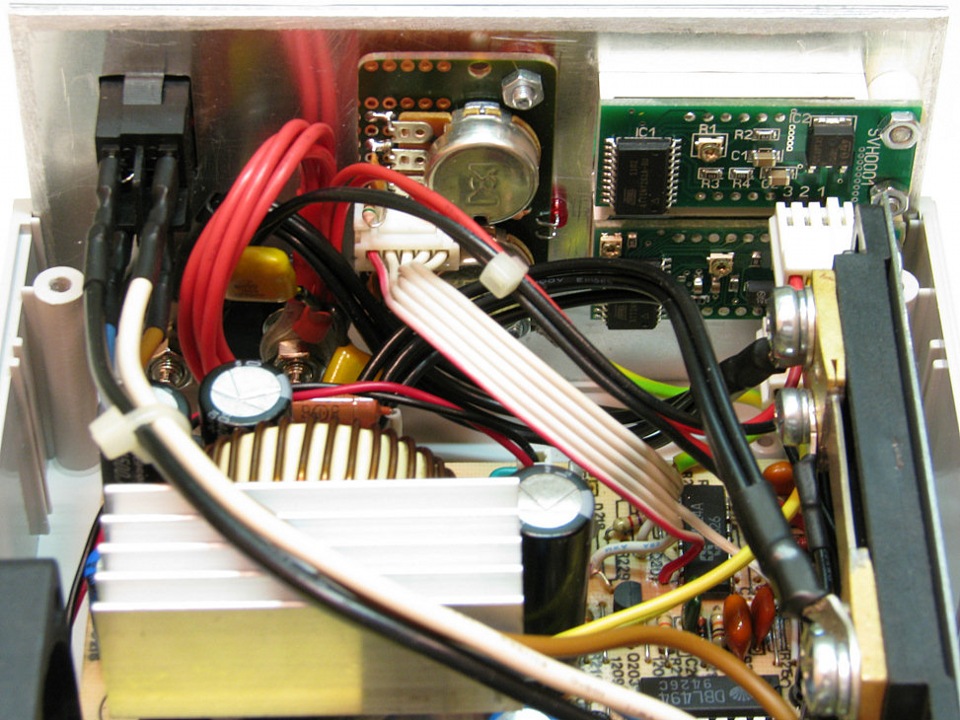

Что касается выпрямителя и фильтра выходного напряжения, то здесь меня также ждала удача: выпрямитель +12V имел разводку на плате для размещения двух выпрямительных диодных сборок параллельно (зеркально, с каждой стороны радиатора) в корпусе TO-220. В схеме фильтра уже присутствовал второй дроссель (на ферритовом стержне) и имелось достаточное место для установки электролитических конденсаторов взамен штатных. Значит, делаем фильтр на его же месте, в соответствии с рекомендациями в первой статье.

Диодные сборки для выпрямителя подобрал SBR20100CT (20 А, 100 В, корпус TO-220) из имеющихся дома от других компьютерных БП. Установил два корпуса в параллель, как это и позволяла печатная плата.

Дроссель групповой фильтрации я выпаял, и смотал с кольца родные обмотки (обмотка +12V содержала 12 витков). После намотал новую обмотку эмалированным проводом Ø1,0 мм на этом же кольце – 25 витков в два провода, сложенных вместе — всё, как рекомендовано в первой статье. Это, как раз 2 слоя намотки: на внешней стороне кольца витки второго слоя располагаются между витками первого слоя. Мотать рекомендую «от середины» к каждому концу обмотки – так короче концы проводов которые нужно пропускать через кольцо. Провод нужно хорошо натягивать, что бы он плотно прилегал к кольцу.

Хорошо видны элементы выпрямителя. Дроссель выглядит как заводской – это я его обернул самоклеящейся лентой от штатного дросселя…

У меня имеется много конденсаторов с промышленных плат 1500 мкФ 35 В – их я и поставил в фильтр взамен штатных. В принципе, такой ёмкости уже достаточно. Также добавил керамические конденсаторы параллельно им, и установил резистор 100 Ом 2 Вт для устойчивой работы БП без внешней нагрузки. Этот резистор должен быть поднят над платой на всю длину его выводов – он может нагреваться при установке предельных значений напряжения.

Единственное, что нужно не забыть сделать в БП ATX – это убрать цепь вольтдобавки от выпрямителя +12V, которая питает микросхему ШИМ TL494 (выв. 12). Обычно это диод или диод последовательно с резистором в несколько Ом. В отличие от штатной схемы – выходное напряжение нашего БП будет регулируемым, и эта цепь только добавит нестабильности питания для ШИМ. Пульсации на выходе от этого увеличиваются. Пусть ШИМ питается только от дежурного источника.

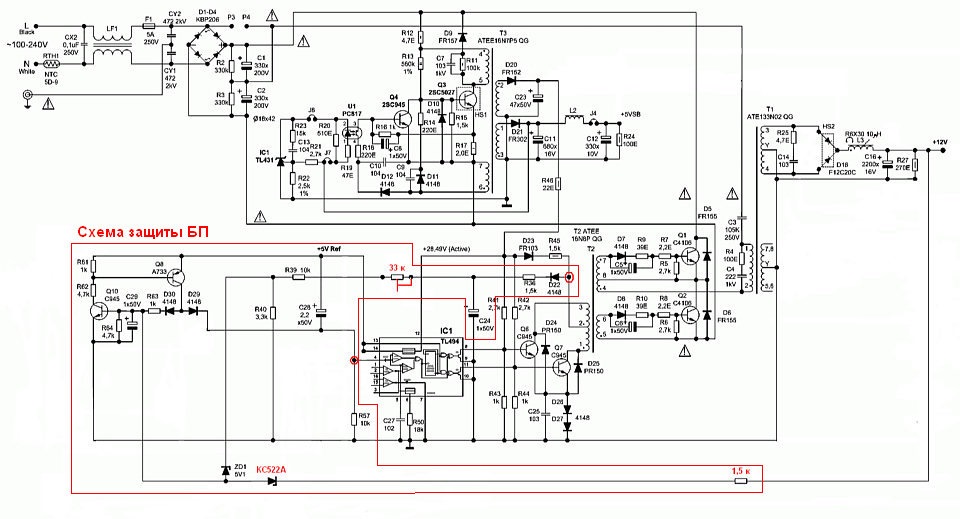

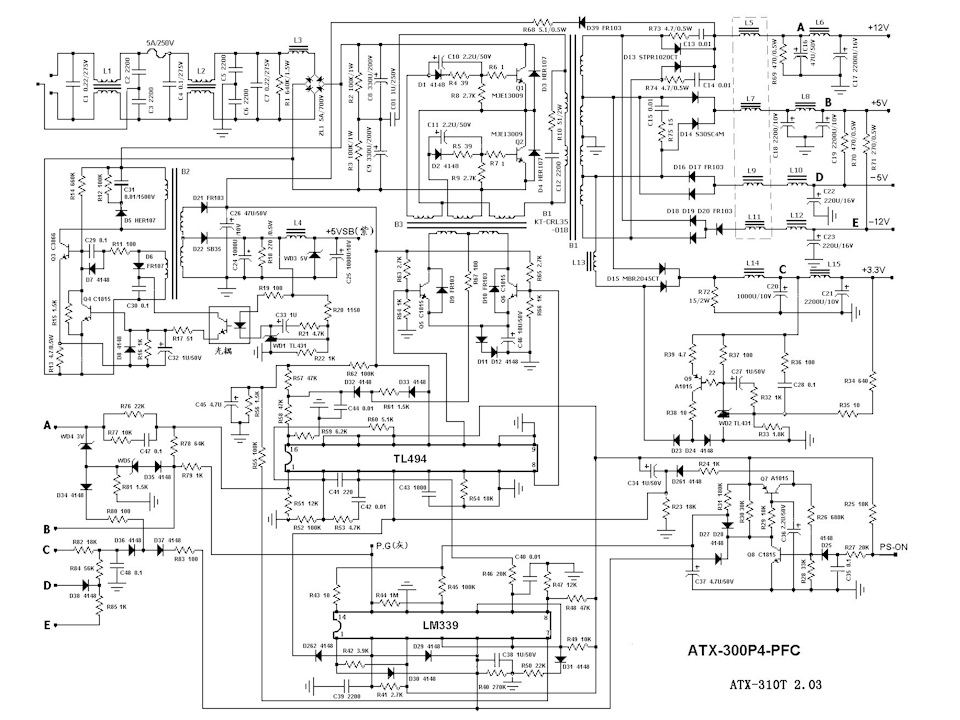

Стал просматривать ещё раз схемы на сайте и наткнулся на схему аналогичного БП… Бывает! Ничего общего в названии, но отличие лишь в порядке нумерации элементов на плате и значениях ёмкости больших электролитических конденсаторов (не удивительно, схема от БП мощностью 300 Вт) – остальное один в один. Покажу и на примере всей схемы, что было удалено, а что оставлено.

Полный размер

Схема БП ATX-300P4-PFC

Полный размер

Окончательная схема после переделки – то, что должно в итоге остаться на плате. Красным выделены заменённые элементы. Некоторые моменты, отображённые здесь, я поясню ниже

И так, силовая (высоковольтная) часть у нас в порядке. Выходной выпрямитель и фильтр подготовлен. Защита от превышения мощности и перенапряжения имеется. Схема выключения БП выпаяна. Осталось сделать схему управления.

На этом этапе рекомендую испытать БП

Это выявит возможные ошибки в переделанной части, позволит определиться с максимальной нагрузочной способностью БП, проверить температурный режим его элементов, и работу схемы защиты. Вы будете полностью уверены в полной работоспособности БП до установки платы управления.

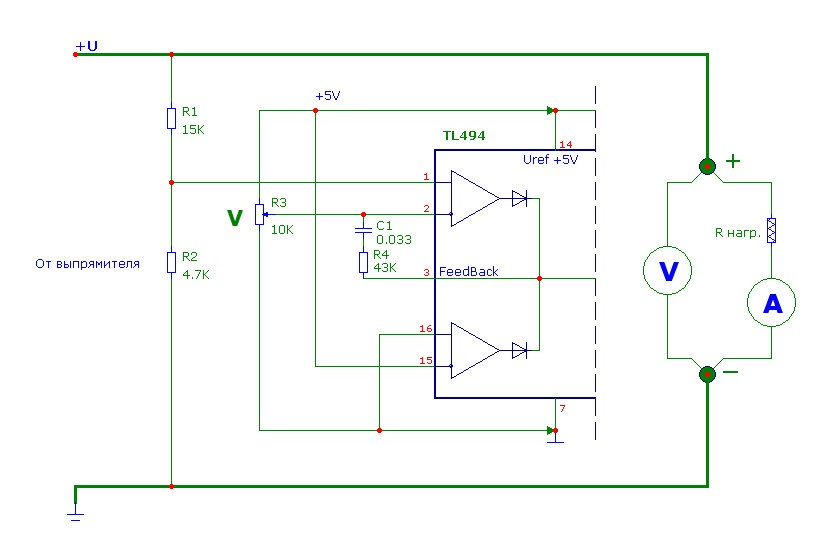

Для этого нужно подключить простейший делитель напряжения из двух резисторов (15 и 4,7 кОм) и потенциометр (10…50 кОм) к первому компаратору TL494 (выв. 1 и 2), как показано на схеме ниже. Чтобы исключить влияние второго компаратора, выв. 16 нужно заземлить, а на выв. 15 подать небольшое напряжение. В некоторых БП это уже сделано – так что не торопитесь резать эти цепи! В моём БП в штатной схеме на выв. 15 было уже подано +5 В, а выв. 16 остался заземлён через резистор 6,2 кОм от бывшего делителя.

Схема включения БП для тестирования

Пробное включение в сеть производите через лампу накаливания 220 В 100 Вт, включенную вместо предохранителя. Это позволит избежать выхода из строя силовых транзисторов. В случае превышения тока, лампа просто зажжётся, сохранив дорогостоящие транзисторы. Естественно, БП запитанный через лампочку не позволит нагрузить его, так что испытание под нагрузкой нужно производить уже без лампочки.

Сделайте пробное включение. Если БП не запускается, то проверяйте сначала наличие напряжения 300…310 В на конденсаторах сетевого выпрямителя, затем наличие напряжения питания +12 В (или выше), которое поступает от источника дежурного напряжения на вывод 12 TL494, и затем отсутствие напряжения на выв. 4 – если оно там присутствует, то значит, защита запрещает работу ШИМ. Если ошибок нет – то выходное напряжение будет плавно регулироваться потенциометром в диапазоне от 0 до 20…21 В. Если это так, то можно отключать лампочку, ставить предохранитель обратно и переходить к испытаниям БП под нагрузкой.

Но сначала позаботьтесь об охлаждении силовых элементов! Вентилятор можно расположить сбоку от радиаторов, что бы он их хорошо продувал. Питание на вентилятор можно взять от дежурного источника (с выхода выпрямителя, питающего TL494), убедившись, что там, около 12 В.

В качестве нагрузки БП я использую толстую (около 1 мм) нихромовую проволоку, подсоединяясь к ней «крокодилами». Сопротивление меняю – изменяя расстояние между точками подключения – получается классический реохорд. Достаточно 2 м длины. Проволока будет накаляться (иногда докрасна) – так что позаботьтесь, чтобы она свободно висела не соприкасалась с окружающими предметами. При нагрузках более 10 А, я использую две сложенные вместе проволоки.

Нагружайте БП постепенно, контролируя напряжение и ток! Следите за нагревом силовых элементов. Лучший вариант – когда при предельных мощностях радиатор с силовыми транзисторами, радиатор с выпрямительными диодами и дроссель на кольце нагреваются примерно в равной степени. Не забывайте, что радиатор силовых транзисторов находится под потенциалом сети питания!

Подавляющее большинство компьютерных БП тянет ток 10 А при напряжении 20 В, т.е. 200 Вт мощности по бывшей 12V обмотке. Лучший вариант – контролировать осциллографом скважность импульсов на вторичной обмотке. Пределом следует считать примерно 90% заполнение (не бойтесь, 100% не даст выставить логика работы TL494). У моего БП предельная мощность по этой обмотке составила 250 Вт. Порог срабатывания защиты я настроил на 220…230 Вт.

Ничего себе значения!

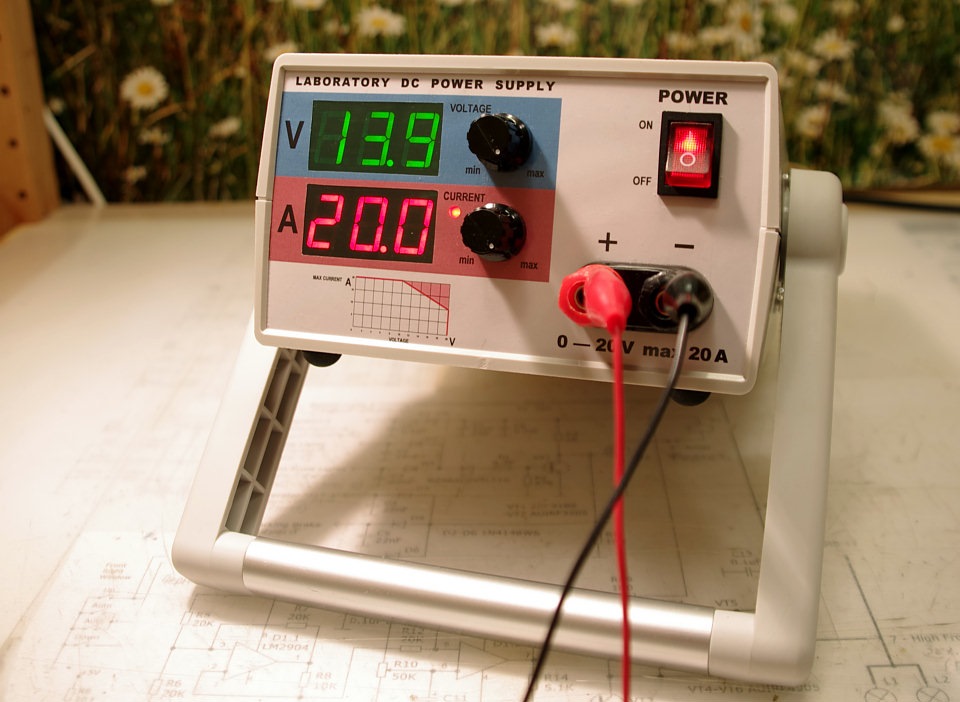

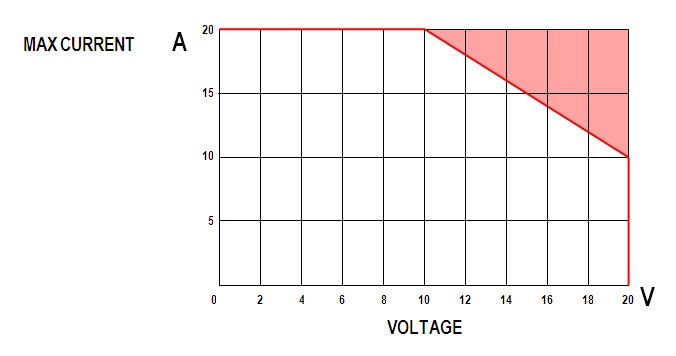

Нагрев элементов был не столь существенный и я пошёл дальше. Попробовал нагрузить БП током 20 А при напряжении 10 В (те же 200 Вт) – диоды выпрямителя и дроссель стали греться больше, но терпимо. И тогда я решил сделать предел регулировки тока 20 А. Это позволит в диапазоне выходных напряжений от 0 до 10 В нагружать БП током 20 А. Выше этого напряжения предельный ток будет спадать (это ограничит нам схема защиты по перегрузке) до уровня 10 А при 20 В. Например, при напряжении 14 В блок может отдать в нагрузку ток 16 А, что очень заманчиво!

Нагрузочная характеристика БП. Красная заштрихованная область – область выхода за предельную выходную мощность

Многие жалуются на треск и писк, при определённых напряжениях и токах нагрузки. Испытывая БП на различных нагрузках я тоже с этим столкнулся и решил глубже изучить этот вопрос.

Писк – это самовозбуждение в петле регулировки выходного напряжения: от выходной «+» клеммы, до выв. 1 TL494 (включая внутренний компаратор в ней, т.е. как бы до выв. 3 TL494). Самовозбуждение проявляется появлением пульсаций напряжения на выходных клеммах БП, что прекрасно видно осциллографом. Прежде всего, это связано с цепочками отрицательной обратной связи (ООС) между выв. 2 и 3 и выв. 15 и 3, которые определяют коэффициент усиления в петле регулировки. В своей первой конструкции я оттуда выбросил резисторы, а зря!

Нужно сохранить штатную цепочку между выв. 2 и 3 TL494. У меня в старой схеме (конденсатор 0,1 мкФ) не лучший вариант, нужно поставить туда конденсатор в районе 0,022…0,047 мкФ и резистор 33…68 кОм, включенные последовательно. Резистор нужно подобрать по минимуму самовозбуждения (писка). Вместо резистора я ставил подстроечный 100 кОм, и загоняя БП в режим максимального «писка» (подбирая сочетание выходного напряжения и тока нагрузки БП), меняя сопротивление этого резистора находил минимум (проще смотреть осциллографом амплитуду пульсаций на выходе БП). У меня, например, идеальная цепочка получилась при сочетании 0,033 мкФ и 43 кОм.

Позднее, аналогично я подобрал и номиналы в петле ООС регулировки тока – RC цепочку между выв. 15 и 3 TL494. У меня идеальная цепочка получилась при сочетании 0,15 мкФ и 4,7 кОм. Конденсаторы этих цепочек должны отличаться по ёмкости, иначе, при одинаковых цепочках, появляется самовозбуждение на границе перехода из режима стабилизации напряжения в режим стабилизации тока – компараторы внутри TL494 начинают как бы «бороться» между собой, кому из них регулировать напряжение на выходе.

Также причиной самовозбуждения являются просадки напряжения по проводнику массы на плате между выпрямителем выходного напряжения и минусом питания TL494. Пробуйте соединить короткой толстой перемычкой (провод сечением не менее 1,5 мм²) средний вывод вторичной обмотки трансформатора (косичку), сидящий на земле, с землёй вблизи выв. 7 микросхемы TL494. Также точка, куда припаивается провод земли от переменных резисторов регулировки напряжения и тока должна быть выбрана вблизи выв. 7. Проверку лучше делать прямо на ходу: берёте кусок провода сечением 2,5 мм² длиной сантиметров 10-12, изгибаете дугой и пробуете соединять эти точки между собой.

Ну и третье – это наводки на провода цепи регулировки выходного напряжения от трансформатора – попробуйте повесить конденсатор 0,01 мкФ между выв. 2 и 7 (земля). Делайте именно в этом порядке! Т.к. иногда, установка перемычки, например, полностью убирает самовозбуждение, и после этого RC цепочку ООС уже не подобрать по минимуму.

В итоге я снизил размах пульсаций при токе нагрузки 10 А и напряжении 20 В в режиме стабилизации напряжения ниже 5 мВ, и в режиме стабилизации тока ниже 15 мВ. Это очень высокие показатели!

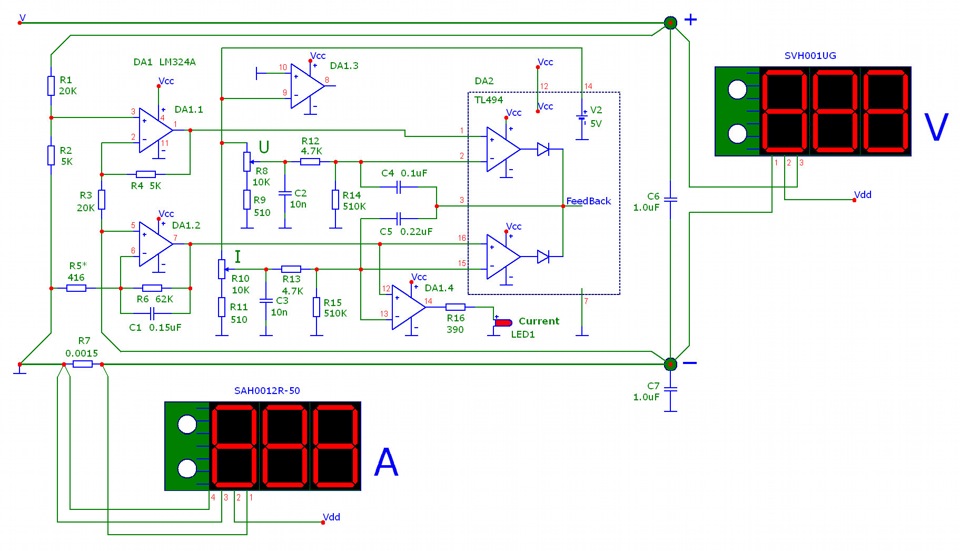

Плата управления

После испытания БП можно переходить к сборке платы управления. В первом варианте я отказался от использования дифференциального усилителя в петле регулировки тока, дабы уменьшить количество проводов. А зря! Коэффициент стабилизации тока оказался невысоким, плюс падение напряжения на проводах земли дополнительно вносило погрешность. Поэтому в новой схеме я включил оба операционных усилителя (ОУ) по дифференциальной схеме. Требования к типу ОУ остаются прежними, как написано в первой статье.

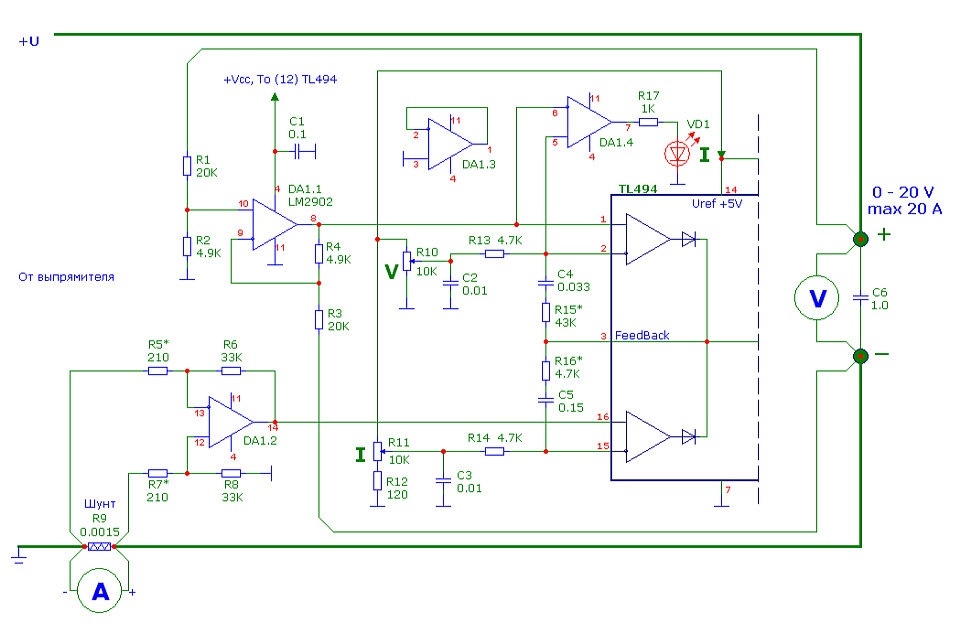

Усилитель в цепи регулировки напряжения (DA1.1) остался неизменным. При указанных номиналах резисторов (R1=R3 и R2=R4) предел регулировки напряжения соответствует 20,0 В. Для точной работы дифференциального усилителя нужно сохранять равенство этих сопротивлений в парах. Резисторы с номиналом 4,9 кОм составлены из двух, включенных последовательно (например, 3,9 и 1 кОм, или 4,7 кОм и 200 Ом и т.п.).

Схема нового блока управления

Усилитель в цепи регулировки тока собран по аналогичной дифференциальной схеме включения ОУ (DA1.2), что требует подключения его входов отдельными тонкими проводами непосредственно к клеммам шунта. Амперметр я использовал прежний SAH0012R-50, поэтому шунт остался точно таким же 75ШИП1-50-0.5 с сопротивлением 1,5 миллиОма. При этом шунте и указанных в схеме номиналах резисторов (R5=R7 и R6=R8) предел регулировки тока составляет 20 А. Чтобы уменьшить предел регулировки тока до 10 А нужно уменьшить сопротивление резисторов R5, R7 до 110 Ом. В случае использования амперметра с другим шунтом, отличающимся по сопротивлению, чтобы задать верхний предел регулировки тока, потребуется изменить сопротивление резисторов R5 и R7 (или R6 и R8), сохраняя равенство их сопротивлений между собой.

Индикацию перехода в режим стабилизации тока я перенёс в цепь регулировки напряжения, поменяв входы компаратора (DA1.4) между собой. В принципе – это не принципиально…

Элементы регулировки и индикации, расположенные на передней панели

Как и в прошлой конструкции, переменные резисторы регулировки напряжения и тока (R10 и R11), а также R12–R14, C2 и C3 расположены на отдельной плате, расположенной на передней панели корпуса. Файл платы в формате Sprint-Layout можно скачать от сюда. Цепочки C4, R15 (штатная) и C5, R16 расположены на плате БП вблизи микросхемы TL494. Остальное расположено на отдельной плате, которую можно скачать от сюда. Монтаж выполнен на SMD элементах.

Хочу ещё раз подчеркнуть, что питание и землю на схему управления нужно брать от точек на плате БП в непосредственной близости от выв. 12 и 7 TL494. Земля к переменным резисторам регулировки тока и напряжения на передней панели также должна браться вблизи выв. 7 TL494. Корпус переменных резисторов должен быть заземлён.

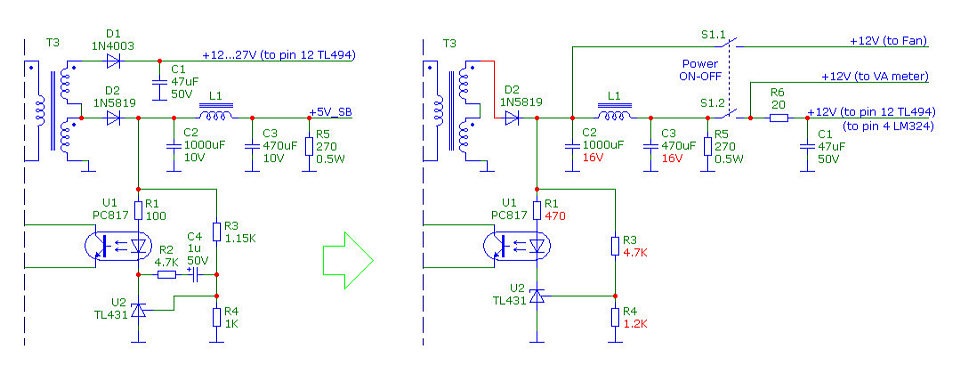

Дежурный источник питания

Теперь поговорим о внутреннем питании ШИМ, платы управления, вольтметра, амперметра и вентилятора. В принципе, суммарный потребляемый ток этих элементов не высокий – его прекрасно потянет дежурный источник питания. Но нужно учитывать импульсный характер нагрузки, который имеет, прежде всего, вентилятор, и измерительные приборы (за счёт динамического режима работы светодиодных цифровых индикаторов). Пульсации в цепи питания ШИМ и платы управления нам ни к чему, поэтому их нужно развязать между собой.

Я пошёл ещё дальше: дежурный источник питания имеет два выхода: стабилизированный +5V_SB и второй, напряжением около 12 В, который стабилизирован параметрически (косвенно). Первый нам не нужен, а используется, как раз второй! Поэтому я перенёс цепи стабилизации напряжения с выхода +5V_SB на второй выход и настроил их на напряжение 12 В. (Если вам нужно для каких-либо целей +5 В, то можно установить интегральный стабилизатор LM7805 от этой цепи.)

Схема организации внутреннего питания от дежурного БП: слева, как было, справа, как стало. Красным цветом выделены номиналы, которые требуется изменить

Как видите, я использовал схему разводки фильтра питания цепи +5V_SB, которая содержит дроссель и второй электролитический конденсатор. Выпрямительный диод я использовал также от этой же цепи, просто припаял его анод к другому выводу обмотки!

С первого конденсатора фильтра берёт питание вентилятор. После дросселя, со второго конденсатора фильтра берут питание амперметр и вольтметр, а питание на TL494 и схему управления поступает через резистор R6 (сопротивлением 15…33 Ома) с третьего конденсатора (C1, штатный). Получилась отличная развязка по питанию!

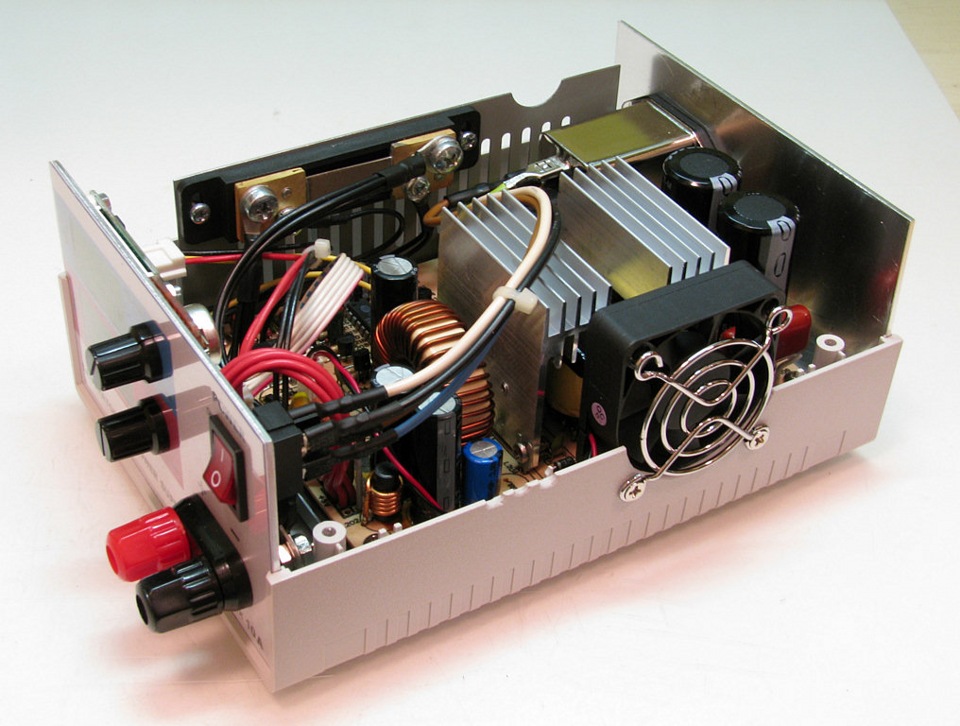

Выключатель питания

Вы уже, наверное, заметили, что после подачи напряжения сети, дежурный источник запускается с задержкой. Выключается БП тоже «долго». Связано это и со временем заряда-разряда электролитических конденсаторов в выпрямителе сетевого напряжения. Поэтому я решил, что лучше выключать питание блока не по сети 220 В, а по внутреннему напряжению +12 В. Это будет принудительно останавливать работу ШИМ (TL494). Теперь блок питания моментально запускается, и практически мгновенно выключается. Обратите внимание на схеме, что внутренний нагрузочный резистор (R5) должен остаться включен до выключателя. Сетевой выключатель я всё же сохранил, но теперь он расположен на задней панели.

Задняя панель блока питания

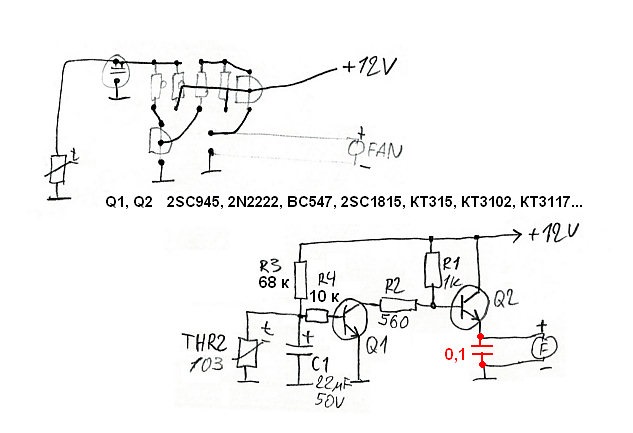

Управление оборотами вентилятора

Ну и последнее, что мне не нравилось в прежнем БП – это шум от работы вентилятора. В некоторых БП ATX имеется схема снижения шума, которая управляет напряжением питания вентилятора в зависимости от температуры. В моём новом БП на плате имелась разводка под эту схему, однако вентилятор был подключен напрямую от 12V. Срисовав разводку платы, покопавшись в схемах других БП, я нашёл требуемые номиналы элементов для этой схемы. В одном из современных БП я выпаял необходимый терморезистор (10 кОм), место под который было предусмотрено вблизи радиатора охлаждения выпрямительных диодов. Впаял всё это на свою плату в штатные места. Терморезистор дополнительно приклеил клеем к радиатору.

Схема управления оборотами вентилятора по температуре

Я использовал вентилятор EC5015M12S (50х50 мм). Теперь на него подаётся начальное напряжение около 4,5 В – его практически не слышно. И только при разогреве элементов напряжение начинает подниматься соразмерно температуре. Вот теперь всё!

Вентилятор стоит напротив обоих радиаторов, но продувает весь объём блока питания, в том числе охлаждает и дроссель выходного выпрямителя

Новый БП я смонтировал в таком же корпусе с ручкой, и сохранил прежнюю компоновку внутренних частей. Дизайн передней панели остался практически неизменным – он хорошо себя зарекомендовал с точки зрения эргономики.

Удачный корпус для такого блока питания!

Если интересно, могу рассказать технологию изготовления передней панели в отдельной статье.

Блок питания получился настолько мощным и надёжным, что позволяет:

Лабораторный блок питания из БП АТ

Собственно, идея сделать лабораторный блок питания с регулируемым выходным напряжением и током из компьютерного – не нова. В интернете встречается немало вариантов подобных переделок.

Преимущества очевидны:

1. Такие блоки питания буквально «валяются под ногами».

2. Они содержат в себе все основные компоненты, а главное, готовые импульсные трансформаторы.

3. Они имеют превосходные массогабаритные характеристики – подобный трансформаторный блок питания весил бы более 10 кг (этот 1,3 кг всего).

Правда, они не лишены и недостатков:

1. Из-за импульсного преобразования – выходное напряжение содержит богатый спектр высокочастотных помех, что делает их ограниченно применимыми для питания радиостанций.

2. Не позволяют гарантированно получить низкое напряжение на выходе (менее 5 В) при малых токах нагрузки. Это относится только к АТ блокам питания, в которых нет дежурного источника. В ATX напряжение регулируется от 0 В.

И, тем не менее, такой блок питания прекрасно подходит для питания автомобильной электроники в домашних условиях, при проверке и отладке электронных устройств. А наличие режима стабилизации тока позволяет использовать его как универсальное зарядное устройство для большой гаммы аккумуляторов!

Выходное напряжение — от 1 до 20 В

Выходной ток — до 10 А

Масса 1,3 кг

Внимание: это первая статья про переделку блока питания. Читайте также вторую часть!

Для начала, давайте разберёмся, какие блоки питания годятся для переделки. Лучшим образом, для лабораторного блока питания годятся как раз старые блоки питания AT или ATX, собранные на ШИМ-контроллере TL494 (он же: μPC494, μА494, KIA494, AZ494AP, M5T494P, UTC51494, KA7500, AZ7500BP, IR3M02, МВ3759, КР1114ЕУ4 и др. аналогах) мощностью 200 – 250 Вт. Таких встречается большинство! Современные ATX12B, на 350 – 450 Вт, конечно тоже не проблема переделать, но всё же они лучше годятся для блоков питания с фиксированным выходным напряжением (например, 13,8 В).

Для дальнейшего понимания сути переделки, рассмотрим принцип работы блока питания для компьютера.

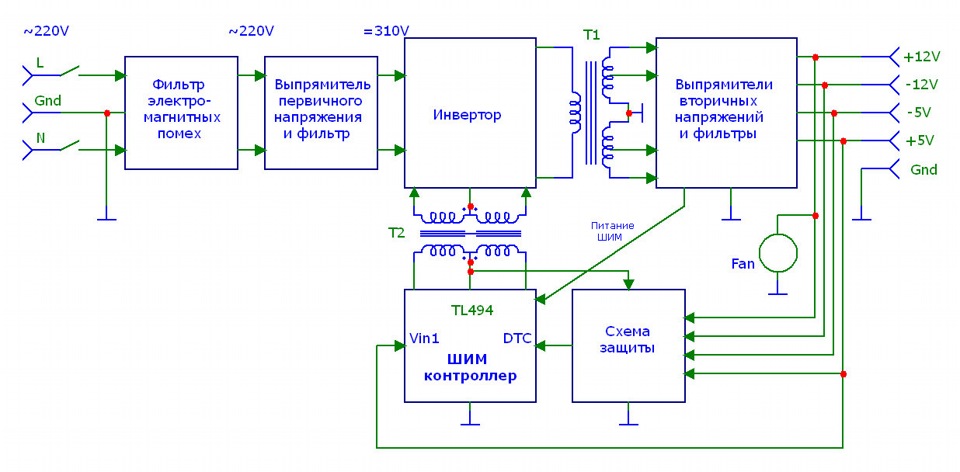

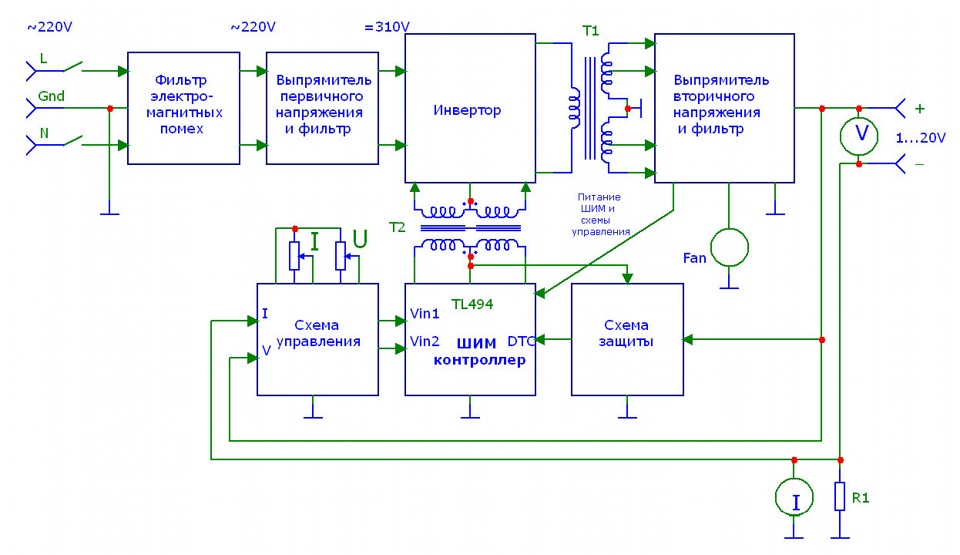

Более-менее стандартизированные блоки питания (PC/XT, AT, PS/2) для компьютеров появились в начале 80-х годов благодаря компании IBM, и просуществовали до 1996 года. Давайте рассмотрим их принцип действия по структурной схеме:

Структурная схема блока питания AT

Сетевое напряжение поступает в блок питания через фильтр электромагнитных помех, который препятствует распространению высокочастотных помех от импульсного преобразователя в питающую сеть. За ним следует выпрямитель и сглаживающий фильтр, на выходе которого получаем постоянное напряжение 310 В. Это напряжение поступает на полумостовой инвертор, который преобразует его в прямоугольные импульсы и подаёт на первичную обмотку понижающего трансформатора T1.

Напряжения со вторичных обмоток трансформатора поступают на выпрямители и сглаживающие фильтры. В итоге, на выходе мы получаем необходимые постоянные напряжения.

При подаче питания, в начальный момент, инвертор запускается в режиме автогенерации, а после появления напряжений на вторичных выпрямителях, в работу включатся ШИМ-контроллер (TL494), который синхронизирует работу инвертора, подавая запускающие импульсы в базы ключевых транзисторов через развязывающий трансформатор T2.

В блоке питания используется широтно-импульсное регулирование выходного напряжения. Для увеличения напряжения на выходе, контроллер увеличивает длительность (ширину) импульсов запуска, а для уменьшения – уменьшает.

Стабилизация выходного напряжения в таких блоках питания часто осуществляется только по одному выходному напряжению (+5 В, как самому важному), иногда по двум (+5 и +12), но с приоритетом +5 В. Для этого, на вход компаратора контроллера (вывод 1 TL494, через делитель) поступает выходное напряжение. Контроллер подстраивает ширину импульсов запуска, для поддержания этого напряжения на необходимом уровне.

Также, блок питания имеет систему защиты 2 видов. Первую – от превышения суммарной мощности и короткого замыкания, и вторую, от перенапряжения на выходах. В случае перегрузки, схема останавливает работу генератора импульсов в ШИМ-контроллере (подавая +5 В на вывод 4 TL494).

Кроме того, блок питания содержит узел (на схеме не показан), формирующий на выходе сигнал POWER_GOOD («напряжения в норме»), после выхода блока питания на рабочий режим, разрешающий запуск процессора в компьютере.

Блок питания AT (PC/XT, PS/2) имеет всего 12 основных проводов для подключения к материнской плате (2 разъёма по 6 контактов). В 1995 году компания Intel с ужасом обнаружила, что существующие блоки питания не справляются с возросшей нагрузкой, и ввела стандарт на 20-ти/24-контактный разъём. Кроме того, мощности стабилизатора +3,3 В на материнской плате для питания процессора также перестало хватать, и его перенесли в блок питания. Ну и Microsoft, ввела в операционную систему Windows, режимы управления питанием Advanced Power Management (APM)… Так, в 1996 году появился современный блок питания ATX.

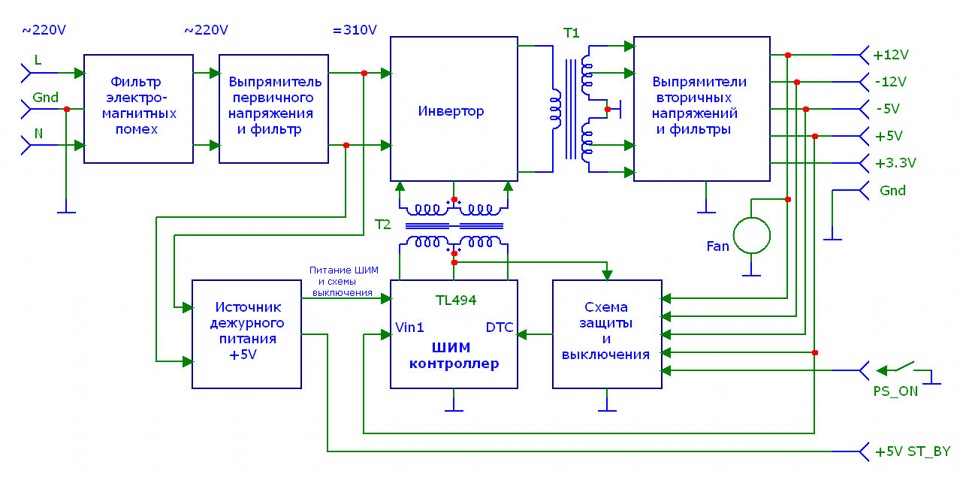

Рассмотрим отличия блока питания ATX от старых AT по его структурной схеме:

Структурная схема блока питания ATX

Режим Advanced Power Management (APM) потребовал отказаться от сетевого выключателя и ввести в блок питания второй импульсный преобразователь – источник дежурного напряжения +5 В. Этот маломощный блок питания работает всегда, когда сетевая вилка включена в сеть. Первичное напряжение на него поступает от того же выпрямителя и фильтра, что и на основной инвертор.

Кроме того, питание на ШИМ-контроллер в ATX поступает от этого же дежурного источника (не стабилизированные 12 — 22 В), а автозапуск инвертора отсутствует. Поэтому, блок питания стартует только при наличии импульсов запуска от контроллера. Включение основного блока питания осуществляется включением генератора импульсов ШИМ-контроллера сигналом PS_ON (замыканием его на массу) через схему защиты.

При переделке БП ATX, источник дежурного напряжения нужно сохранить. Во-первых, он будет питать достаточным напряжением ШИМ-контроллер при установке на выходе основного выпрямителя очень низкого напряжения (вплоть до 0 В). Во-вторых, от него можно запитать вентилятор, через 12 В стабилизатор. Характерные особенности переделки именно ATX БП изложены во второй части статьи.

Вот, и все основные отличия.

Как выбрать блок питания для переделки?

Как известно, блоки питания изготавливаются в Китае. А это может повлечь за собой отсутствие некоторых компонентов, которые они сочли «лишними»:

1. На входе может отсутствовать фильтр электромагнитных помех. Самое главное в фильтре – это дроссель, намотанный на ферритовом кольце. Обычно, его прекрасно видно сквозь лопасти вентилятора. Вместо него могут оказаться проволочные перемычки. Наличие фильтра – косвенный признак качественного блока питания!

Элементы фильтра электромагнитных помех

2. Также, нужно посмотреть на размер понижающего трансформатора (тот который побольше). От него зависит максимальная мощность блока питания. Высота его должна быть не менее 3 см. Встречаются блоки питания с трансформатором высотой менее 2 см. Мощность таких 75 Вт, даже если написано 200.

3. Для проверки работоспособности блока питания подключите к нему нагрузку. Я использую автомобильные лампы фар мощностью 50 – 55 Вт напряжением 12 В. Обязательно одну подсоедините к цепи +5 В (красный провод), а вторую, к цепи +12 В (жёлтый провод). Включите блок питания. Отсоедините разъём вентилятора (или, если на нём сэкономили китайцы, просто остановите рукой). Блок питания не должен пищать.

Спустя минуту отключите его от сети и пощупайте рукой температуру радиаторов и дросселя групповой фильтрации в фильтре вторичных напряжений. Дроссель должен быть холодный, а радиаторы тёплыми, но не раскалёнными!

Я использовал блок питания 1994 года выпуска мощностью 230 Вт – тогда ещё не экономили.

Переделка блока питания

Начать нужно с чистки блока питания от пыли. Для этого отсоедините (отпаяйте) от платы сетевые провода и провода к переключателю 110/220 – он нам больше не понадобится, т.к. в положении 220 В выключатель разомкнут. Выньте плату из корпуса. Пылесос, жёсткая кисточка, и вперёд!

Далее, нужно попытаться найти электрическую принципиальную схему вашего блока питания, или хотя бы максимально на неё похожую (отличаются они не существенно). Она вам поможет ориентироваться в номиналах «отсутствующих» компонентов. Рекомендую искать здесь. Я не исключаю, что, как и мне, вам придётся некоторые узлы срисовывать с платы.

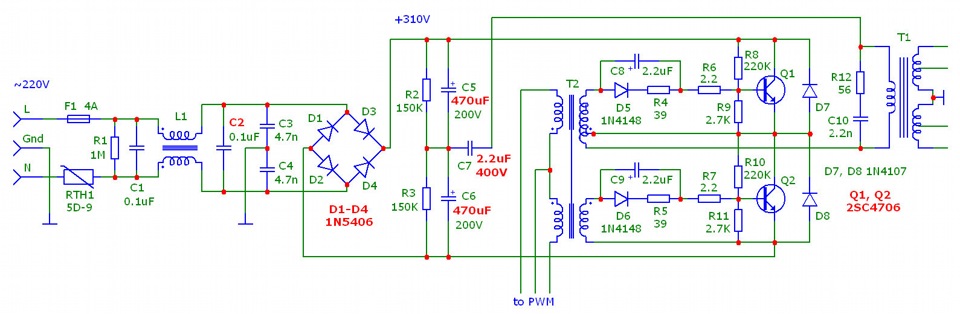

Далее нужно выполнить несколько общих модификаций по установке недостающих частей и умощнению цепей первичного напряжения и инвертора. Рассмотрим на примере электрической схемы моего блока питания.

Схема фильтра электромагнитных помех, выпрямителя первичного напряжения с фильтром, и инвертора после переделки

Номиналы заменяемых компонентов на схеме выделены красным цветом. У вновь устанавливаемых компонентов, красным цветом выделены позиционные обозначения.

1. Проверьте наличие всех конденсаторов и дросселя в фильтре электромагнитных помех. При отсутствии – установите их (у меня отсутствовал только C2). Я также установил второй, дополнительный фильтр помех, выполненный в виде гнезда для подключения сетевого шнура.

2. Посмотрите типы используемых диодов в выпрямителе (D1 – D4). Если там стоят диоды с током до 1 А (например, 1N4007) – замените их минимум на 2-х амперные, или установите диодный мост. У меня стоял 2-х амперный мост.

3. В подавляющем большинстве блоков питания в фильтре первичного напряжения установлены конденсаторы ёмкостью не более 200 мкФ (С5 – С6). Для отдачи полной мощности, замените их конденсаторами ёмкостью 470 – 680 мкФ, подходящими по размерам, напряжением не менее 200 В. Предпочтение следует отдавать группе 105°C.

4. Транзисторы в полумостовом инверторе (Q1, Q2) могут быть самые разнообразные. В принципе, большинство из них греется не криминально. Для снижения нагрева, их можно заменить на более мощные – например, 2SC4706, установив их на радиатор, через изолирующие прокладки. Я пошёл ещё дальше и заменил оба радиатора на более эффективные.

5. В процессе испытания блока питания под максимальной нагрузкой, у меня нагрелся и лопнул конденсатор С7 (обычно это 1 мкФ 250 В). Этот конденсатор не должен греться вообще. Я думаю, он был неисправен, но заменил его всё же на 2,2 мкФ 400 В.

Теперь рассмотрим структурную схему переделанного блока питания:

Структурная схема лабораторного блока питания

Для модификации нам потребуется удалить все вторичные выпрямители, кроме одного (правда, заменив в нём почти все компоненты), удалить схему PS_ON (что бы БП ключался автоматически), переделать схему защиты, добавить схему управления, шунт (R1, входит в состав амперметра) и измерительные приборы. Элементы схемы POWER_GOOG тоже можно удалить. Теперь подробнее.

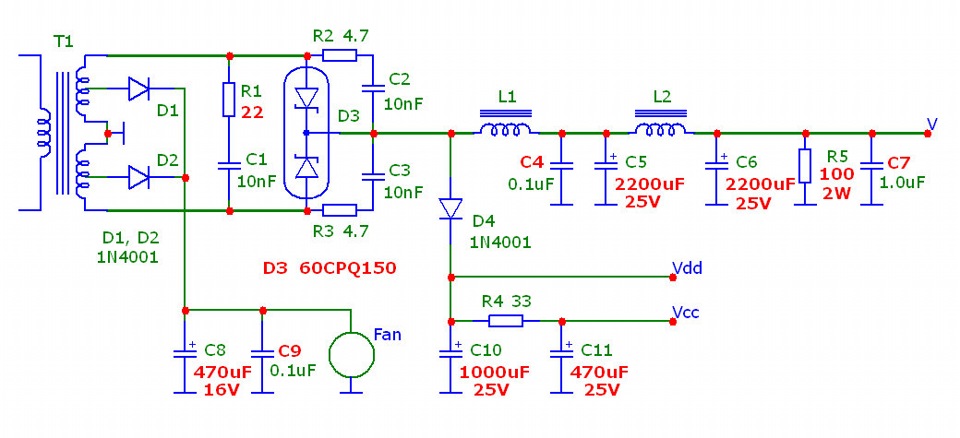

Для снятия выходного напряжения используется 12-ти вольтовая обмотка понижающего трансформатора T1. В наиболее мощных и качественных БП, цепи выпрямителя и фильтра +12 В уже имеют второй дроссель и достаточно места для установки электролитических конденсаторов. Но если в цепи фильтра +12 В нет второго дросселя, то лучший вариант — монтировать всё на месте 5-ти вольтового, а затем, перекинуть на него выводы обмотки 12 В. Ниже я опишу именно второй вариант.

Выпрямитель вторичных напряжений и фильтр, после переделки должны выглядеть следующим образом:

Схема выпрямителя вторичных напряжений после переделки

1. Выпаяйте все элементы выпрямителей и фильтров +5, +12 и -12 В. За исключением демпферных цепочек R1, C1, R2, С2 и R3, C3 и дросселя L2. Впоследствии, при выходном напряжении порядка 20 В я заметил нагрев резистора R1 и заменил его на 22 Ом.

2. Отрежьте дорожки, ведущие от 5-ти вольтовых отводов обмотки трансформатора T1 к диодной сборке выпрямителя +5 В, сохранив при этом её соединение с диодами выпрямителя –5 В (он нам ещё понадобится).

3. На месте диодной сборки выпрямителя +5 В (D3) установите сборку на диодах Шоттки на ток 2х30 А и обратное напряжение не менее 100 В, например, 63CPQ100, 60CPQ150. (Штатная 5-ти вольтовая сборка диодов имеет обратное напряжение всего 40 В, а штатные диоды в выпрямителе 12 В рассчитаны на слишком слабый ток – их использовать нельзя.) Эта сборка практически не греется при работе.

4. Соедините толстыми проволочными перемычками выводы 12-ти вольтовой обмотки с установленной диодной сборкой. Демпферные цепи R1, C1, подключенные к этой обмотке, сохранены.

5. В фильтре, вместо штатных, установите электролитические конденсаторы (C5, C6) ёмкостью 1000 – 2200 мкФ на напряжение не менее 25 В. А также добавьте керамические конденсаторы C4 и C7. Установите вместо штатного, нагрузочный резистор 100 Ом, мощностью 2 Вт.

6. Если в процессе проверки блока питания под нагрузкой, дроссель групповой фильтрации (L1) не нагревался, то его достаточно перемотать. Смотайте с него все обмотки, считая витки. (Обычно, 5 В обмотки содержат 10 витков, а 12 В – 20 витков.) Намотайте новую обмотку двумя проводами, сложенными вместе диаметром 1,0 – 1,3 мм (аналогично штатной 5-ти вольтовой) и числом витков 25-27. Если в процессе работы будет греться, то увеличьте число витков до 50-ти.

Если же дроссель грелся, то его сердечник испорчен (есть такая проблема у порошкового железа – «спекается») то придётся искать новый сердечник из порошкового железа (не ферритовый!). Мне пришлось купить кольцевой сердечник белого цвета чуть большего диаметра и намотать новую обмотку. Вообще не греется.

7. Дроссель L2 остаётся штатный, от 5-ти вольтового фильтра (обычно это несколько витков на ферритовом стержне).

8. Для питания вентилятора в БП AT используется 5-ти вольтовая обмотка, и разводка выпрямителя –5 В, которую переделываем в +12. Диоды используются штатные, от выпрямителя –5 В (D1, D2), их необходимо запаять обратной полярностью. Дроссель уже не нужен – запаяйте перемычку. А на место штатного конденсатора фильтра, установите конденсатор ёмкостью 470 мкФ 16 В, естественно, обратной полярностью. Бросьте перемычку от выхода фильтра (бывш. –5 В), к разъёму вентилятора. Непосредственно около разъёма, установите керамический конденсатор C9. Напряжение на вентиляторе у меня составляет +11,8 В, при малых токах нагрузки оно снижается.

Это самый простой способ получить «стабильные» +12 В в регулируемом БП AT для вентилятора. Если же вы переделываете БП ATX то используйте для питания вентилятора напряжение (12-22 В) дежурного источника напряжения, включив вентилятор, если требуется, через стабилизатор 12 В, например 7812. Только увеличьте ёмкости конденсаторов в этом источнике раз в 10. Подробнее этот вопрос изложен во второй части статьи.

Если в вашем БП вентилятор получал питание от схемы управления по температуре, то лучше сохранить её. Это уменьшит шум от работы БП при малых нагрузках.

9. В цепи питания ШИМ-контроллера (Vcc), необходимо увеличить ёмкости конденсаторов фильтров C10 и C11. Напряжение с конденсатора C10 (Vdd) используется для питания цифровых амперметра и вольтметра.

Если вы переделываете БП ATX, в котором имеется источник дежурного напряжения (+5V_SB), – сохраните его! В штатной схеме он используется как второй (параллельный) источник питания для ШИМ-контроллера (развязанный через диод). Это позволит сохранять высокое напряжение питания ШИМ, даже при низком напряжении на выходе блока питания (основного выпрямителя). Подробнее этот вопрос изложен во второй части статьи.

Схема защиты по превышению суммарной мощности остаётся без изменений. Вообще, в блоках питания встречается великое множество вариантов реализации схем защиты по превышению мощности. Не пытайтесь её переделать по этой схеме! Я лишь показал на примере схемы защиты своего БП. Сохраните вашу родную, добавив неё цепочку защиты от перенапряжения.

Изменяется только схема защиты от перенапряжения на выходе. Вот, окончательная схема:

Схема блока защиты после переделки

При увеличении нагрузки на инверторе свыше допустимой, увеличивается ширина импульсов на обмотке связи развязывающего трансформатора T2. Диод D1 детектирует их, и на конденсаторе C1 увеличивается отрицательное напряжение. Достигнув определённого уровня (примерно –11 В), оно открывает транзистор Q2 через резистор R3. Напряжение +5 В через открытый транзистор поступит на вывод 4 контроллера, и остановит работу его генератора импульсов. В вашем блоке питания такая защита может быть организована иначе.

Из схемы выпаиваются все диоды и резисторы, подходящие от вторичных выпрямителей к базе Q1, и устанавливается стабилитрон D3 на напряжение 22 В, например, КС522А, и резисторы R8, R9.

В случае аварийного увеличения напряжения на выходе блока питания выше 22 В, стабилитрон «пробьётся» и откроет транзистор Q1. Тот в свою очередь откроет транзистор Q2, через который на вывод 4 контроллера поступит напряжение +5 В, и остановит работу его генератора импульсов.

Осталось собрать схему управления, и подключить её к ШИМ-контроллеру.

Схема управления представляет собой два усилителя (тока и напряжения), которые подключаются к штатным входам компараторов ошибки контроллера. Их у него 2 (выводы 1 и 16 TL494) и работают они по ИЛИ. Это и позволяет получить как стабилизацию напряжения, так и тока. Окончательная схема блока управления:

Схема блока управления

На операционном усилителе DA1.1 собран дифференциальный усилитель в цепи измерения напряжения. Коэффициент усиления подобран таким образом, что при изменении выходного напряжения блока питания от 0 до 20 В (с учётом падения напряжения на шунте R7), на его выходе сигнал меняется в пределах 0…5 В. Коэффициент усиления зависит от соотношения сопротивлений резисторов R2/R1=R4/R3.

Обратите внимание: для корректного измерения напряжения, резисторы R1 и R3 подключены отдельными тонкими проводами непосредственно к присоединительным клеммам выходного напряжения.

На операционном усилителе DA1.2 собран усилитель в цепи измерения тока. Он усиливает величину падения напряжения на шунте R7. Коэффициент усиления подобран таким образом, что при изменении тока нагрузки блока питания от 0 до 10 А, на его выходе сигнал меняется в пределах 0…5 В. Коэффициент усиления зависит от соотношения сопротивлений резисторов R6/R5.

В качестве датчика тока (R7) я использовал стандартный измерительный шунт от встроенного амперметра 75ШИП1500.5 с довольно низким сопротивлением – 1,5 миллиОма. Поэтому, в цепь измерения я включил ещё и соединительные провода, которыми присоединяется шунт. Это позволило отказаться от дифференциального усилителя и снизить количество проводов. Резистор R5 подключен непосредственно к общему проводу вблизи операционного усилителя, а неинвертирующий вход (вывод 5) подключен к тому же проводу (от R3), идущему к отрицательной клемме.

Измерительный шунт 75ШИП1500.5

Порядок действий следующий: сначала находите подходящий амперметр с собственным шунтом (внешним или внутреним), и его же используете в качестве измерительного шунта R7 схемы управления. Сопротивление шунта не важно – пределы регулировки тока потом можно выставить практически под любой шунт, изменением сопротивления R5 (и, при необходимости, – R6) в схеме управления, таким образом, чтобы максимальный предел регулировки стабилизации тока соответствовал 10 А. (Не пугайтесь, с некоторыми шунтами номиналы R5 и R6 получались 1,8 кОм и 30 кОм, соответственно.)

Сигналы с обоих усилителей (напряжения и тока) подаются на входы компараторов ошибки ШИМ-контроллера (выводы 1 и 16 DA2). Для установки необходимых значений напряжения и тока, инвертирующие входы этих компараторов (выводы 2 и 15 DA2) подключены к регулируемым делителям опорного напряжения (переменные резисторы R8, R10). Напряжение +5 В для этих делителей снимается с внутреннего источника опорного напряжения ШИМ-контроллера (вывод 14 DA2).

Резисторы R9, R11 ограничивают нижний порог регулировки. Конденсаторы C2, C3 устраняют возможный «шум» при повороте движка переменного резистора. Резисторы R14, R15 также установлены на случай «обрыва» движка переменного резистора.

На операционном усилителе DA1.4 собран компаратор для индикации перехода блока питания в режим стабилизации тока (LED1).

В схеме я использовал счетверённый операционный усилитель LM324A, но можно использовать и другие, работающие в широком диапазоне питающих напряжений, например, LM2902, KIA324, AN6564, HA17324, KA2504, TLE2024, К1401УД2 (у отечественного выводы питания расположены зеркально!), или использовать два сдвоенных – LM358, LM2904, MC4558, AN6561, HA17904, TLE2022, К1040УД1. Питание на него (Vcc) подаётся от цепи питания ШИМ-контроллера (от вывода 12 DA2) которое варьируется в пределах 5…25 В, в зависимости от выходного напряжения блока питания.

Несколько улучшенный вариант блока управления приведён во второй части статьи.

Элементы регулировки R8 – R11, а также конденсаторы C2 и C3 расположены на небольшой отдельной плате, привинченной к передней панели блока питания. Все остальные элементы схемы расположены на свободном месте печатной платы блока питания. Если места на плате нет, то схему управления можно собрать на отдельной плате. Скачать печатную плату можно здесь.

Для подключения усилителей к ШИМ-контроллеру (DA2), нужно предварительно отпаять от него все штатные компоненты, идущие к выводам 1, 2, 3, 15 и 16. Конденсаторы C4 и C5 расположены в непосредственной близости от TL494 (по сути, в штатных местах).

Для измерения и отображения выходного напряжения и тока я использовал готовые цифровые вольтметр и амперметр, подключенные по схеме согласно прилагаемой к ним инструкции. Питание на них подаётся с конденсатора C10 (см. схему вторичных выпрямителей). Если в вашем распоряжении окажется блок питания ATX с источником дежурного питания, то питание на измерители (Vdd) подавайте от этого источника – он имеет выход нестабилизированного напряжения +12…+22 В.

Для подключения этих приборов удобно использовать разъёмы для Floppy дисководов, имеющиеся на штатных проводах блока питания AT.

Обратите внимание, что измерительные выводы вольтметра присоединяются отдельными тонкими проводами непосредственно к выходным клеммам блока питания. А измерительные выводы амперметра – непосредственно к измерительным контактам шунта. Это отображено на схеме.

Часть штатного металлического корпуса (дно и боковая стенка) блока питания в моей конструкции выполняет роль шасси для платы и для шунта.

Для снижения уровня высокочастотных помех, непосредственно на выходных клеммах расположены керамические конденсаторы ёмкостью 1 мкФ (C6, C7 на схеме блока управления).

Для своего блока питания я использовал готовый корпус с ручкой для переноски. Для охлаждения используется вентилятор Ø50 мм. Он гонит воздух внутрь корпуса. Для этого в корпусе было вырезано необходимое отверстие напротив радиаторов, а на противоположной стороне и задней стенке, высверлены отверстия для выхода воздуха. Идея оформления зависит только от вашего вкуса.

Если вы намереваетесь использовать такой блок питания для радиостанций, то я настоятельно рекомендую сохранить в конструкции штатный металлический корпус – он отлично экранирует и снижает уровень электромагнитных помех, излучаемых инвертором.