26)Система программирования turbo pascal 7.0.

Важнейшим компонентом системы программирования Турбо Паскаль, обеспечивающим взаимодействие с пользователем, является интегрированная среда разработки (IDE) — одна из лучших интегрированных сред систем программирования MS DOS. Интерфейс с пользователем построен на базе главного меню и диалоговых панелей-окон и включает в себя большой набор функций: редактирования программных текстов, управления файлами, компиляции, выполнения компилированных программ, отладки, настройки среды. В ней имеется также гипертекстовая справочная система по Турбо Паскалю. Неотъемлемым компонентом системы программирования является библиотека стандартных модулей TURBO.TPL, в которой сосредоточены все стандартные (встроенные) подпрограммы, а также средства текстового ввода-вывода, которые могут использоваться в программах на Турбо Паскале. Система TURBO PASCAL 7.0 поддерживает модульную разработку программ на Турбо Паскале путем проектирования и отладки текстов программ и модулей. При этом редактор интегрированной среды поддерживает разработку хорошо структурированных программных текстов и построен по принципам синтаксически-ориентированного редактора (распознает и выделяет цветом и подсвечиванием ключевые слова, поддерживает структурирование программного текста). Компилятор содержит большой набор структурированных сообщений об ошибках стадии компиляции и выполнения. Вместе с тем классическая идеология разработки программ, характерная для TURBO PASCAL 7.0, основную нагрузку возлагает на программиста и отличается достаточно высокой трудоёмкостью программирования, т.к. предполагает разработку программистом всего текста программы, включая функции интерфейса с пользователем. Использование имеющейся в Турбо Паскале библиотеки поддержки проектирования пользовательских интерфейсов — TURBO VISION, несомненно, является прогрессом в разработке прикладных программ на Турбо Паскале, однако повышает требования к квалификации программистов и не изменяет качественно процесс разработки. Качественно новый стиль программирования даёт визуальное программирование, реализованное в системе DELPHI.

28)Аппаратное и программное обеспечение компьютера.

Современный компьютер функционирует как сложный комплекс аппаратуры и программ. В этом комплексе принято выделять две составные части:

а) аппаратное обеспечение (hardware), т.е. набор устройств, таких как процессор, память, клавиатура, мышь, монитор, управление дисками и др., составляющих собственно компьютер.

б) программное обеспечение (software) — набор программ, без которых нормальная работа современного компьютера невозможна.

Программное обеспечение включает в себя, прежде всего операционную систему (такую как MS DOS, Windows 3.1 или Windows 95). Операционная система организует процесс выполнения программы на компьютере, выполняя многие важные рутинные функции, например загрузку программы в оперативную память, поиск файлов на диске, обработку прерываний от внешних устройств компьютера и многие другие. MS DOS была первой операционной системой персональных компьютеров, обеспечивающей простейший интерфейс с пользователем, включающий многие важные и полезные функции. Однако она предоставляла, в основном, текстовый интерфейс, т.е. общение посредством текстовой информации. Ограниченность такого интерфейса естественно не могла удовлетворить многие потребности пользователей. По мере развития технической базы компьютеров, обеспечившей эффективную обработку графической информации, стал реальным переход на операционные системы, предоставляющие графический интерфейс. Преимущества графического интерфейса для человека очевидны. Они выражены известной китайской пословицей: «Одна картинка стоит тысячи слов «. Одной из первых систем графического интерфейса была Windows 3.0 и 3.1. Это — графическая оболочка для MS DOS, не являющаяся самостоятельной операционной системой. Однако она обеспечила не только общение посредством графической информации, но и многооконный интерфейс, а также элементы многозадачного режима работы, важные для эффективной работы пользователя. Так в системе Windows вы можете одновременно выводить информацию на принтер и редактировать какой-либо файл информации. Дальнейшим шагом вперед по пути совершенствования графического интерфейса и многозадачности стала новая операционная система Windows 95, получившая в настоящее время широкое распространение и положившая начало семейству 32-битных приложений (с новой внутримашинной системой кодирования Unicode). Развитие новых направлений информатизации на базе компьютеров, таких как технология «клиент-сервер», мультимедиа, и в особенности работа с сетью Internet и локальными сетями, вызвали появление ещё более совершенных операционных систем (Windows NT и др.). Архитектура систем Windows реализована на принципах программ, управляемых потоком событий. Реакцией ядра Windows на возникновение события является посылка сообщения прикладной программе, содержащего описание события. Например, нажатие клавиши приводит к сообщению wm_KeyDown. События, подлежащие обработке прикладной программой, помещаются в очередь событий и обрабатываются по мере их поступления в эту очередь. Среда Windows предоставляет программисту большой набор встроенных функций доступа к периферийным устройствам, создания и управления окнами и различными ресурсами — функции Windows API, которые составляют основу программирования интерфейса с пользователем. Помимо операционной системы программное обеспечение обычно включает системы программирования, автоматизирующие процесс создания программ на языках программирования, редакторы текста и графики, системы управления базами данных, диагностические программы и другие. Среди этих программ мы остановимся подробнее на системах программирования, поскольку их роль в освоении программирования (в том числе и основ программирования) весьма значительна.

Ретро? Некро? Ах да, Турбо!

Многие люди, пишущие о Turbo Pascal, начинают со своих воспоминаний о том, как он появился и каким шагом вперед он стал по сравнению с существующими на тот момент компиляторами. Мне было бы сложно последовать их примеру, хотя бы потому, что Turbo Pascal 1.0 ровно на два года старше меня, и в сознательном возрасте я застала уже версию 7.0, плавно переходящую в Delphi.

Придется подойти к этому вопросу с диаметрально противоположной стороны и рассказать о том, как Turbo Pascal и его эволюция воспринимаются человеком, воспитанным на значительно более поздних средах разработки и обращающимся к TP с исследовательскими целями (а именно — для проекта progopedia.com).

Итак, год 1983, Turbo Pascal 1.0…

Turbo Pascal 1.0

1. Первое, что бросается в глаза — минимализм процесса установки

«Инсталлируется» TP 1.0 (и следующие версии до 4.0 включительно), в отличие от современных сред разработки, простым копированием на жесткий диск. Рабочим каталогом является тот же каталог, в котором хранится сам компилятор. В версиях 1.0 — 3.0 нет возможности подключения библиотек, так что установка занимает ровно одно действие. Существует возможность дополнительной настройки параметров экрана и команд редактора, но ее использование не обязательно для работы.

Начиная с версии 4.0, появляется возможность изменения рабочего каталога и задания каталогов, содержащих подключаемые библиотеки. Кстати, все версии TP созданы для DOS, и имена файлов и каталогов поддерживают исключительно в формате «8.3» — факт, известный теоретически, но на практике ставший для меня новостью.

Начиная с версии 5.5, появляется утилита install.exe, позволяющая заменить копирование файлов дистрибутива на автоматизированный процесс инсталляции с попутной настройкой рабочих каталогов. В версии 7.0 возможность установки копированием исчезает.

2. Минимализм самого дистрибутива

Дистрибутив TP 1.0 занимает 131 кб и помещается на одну пятидюймовую дискету (если, конечно, она у вас есть). Ничего лишнего в нем нет; руководство пользователя прилагается в виде отдельной (бумажной) книги,

а в дистрибутив входит только файл error.doc, состоящий из очень короткого раздела «Getting Started», FAQ и исправлений к бумажному руководству. Кстати, здесь не работает еще один стереотип современности: .doc — это не файл MS Word, а текстовый файл с некоторым документом, точно так же как .hlp — не специализированный файл справки в соответствующем формате, а текстовый файл с некоторой справкой.

С каждой следующей версией TP дистрибутив растет как в размере, так и в числе и разнообразии входящих в него файлов.

| Версия | Дата выпуска | Размер, кб | Количество файлов | Количество примеров | Размер и формат скомпилированной программы Hello, World!, байт |

|---|---|---|---|---|---|

| 1.0 | 20 ноя 1983 | 131 | 10 | 1 | 8805 (com) |

| 2.0 | 17 апр 1984 | 164 | 18 | 5 | 10078 (com) |

| 3.0 | 17 сен 1986 | 335 | 31 | 14 | 11412 (com) |

| 4.0 | 02 ноя 1987 | 980 | 69 | 24 | 1968 (exe) |

| 5.5 | 02 мая 1989 | 1 680 | 119 | 54 | 1840 (exe) |

| 6.0 | 04 окт 1990 | 2 880 | 172 | 84 | 1934 (exe) |

| 7.0 | 09 мар 1993 | 23 383 | 532 | — | 2208 (exe) |

Начиная с версии 5.5, структура дистрибутива TP изменилась: теперь он содержит ограниченный набор необходимых файлов (сам компилятор) и несколько архивов с необязательными дополнениями: описание среды и языка, утилиты, набор примеров и т.д. (в таблице приводятся размеры дистрибутива после разархивации всех дополнений и удаления исходных архивов, для TP 7.0 — после установки).

3. Минимализм среды разработки как таковой

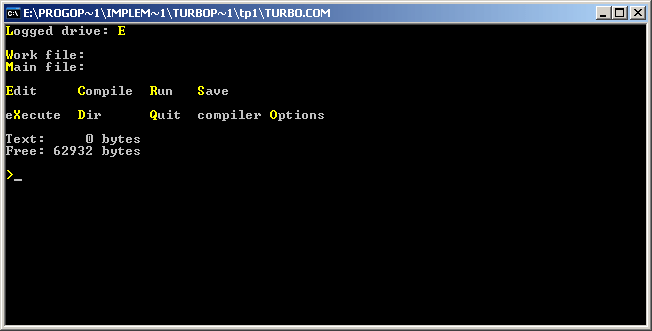

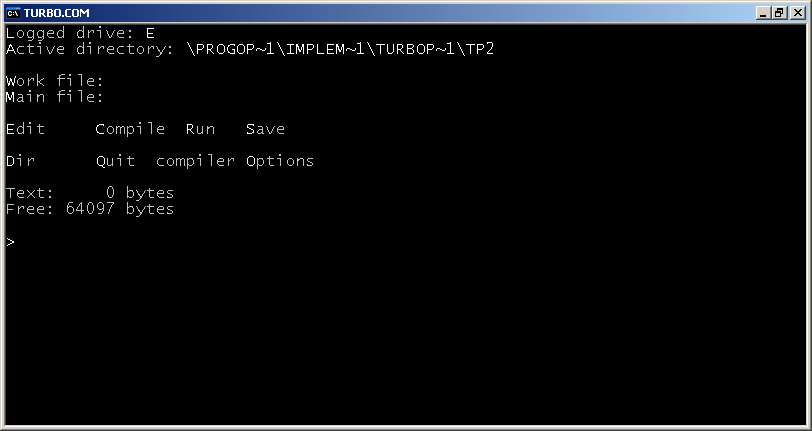

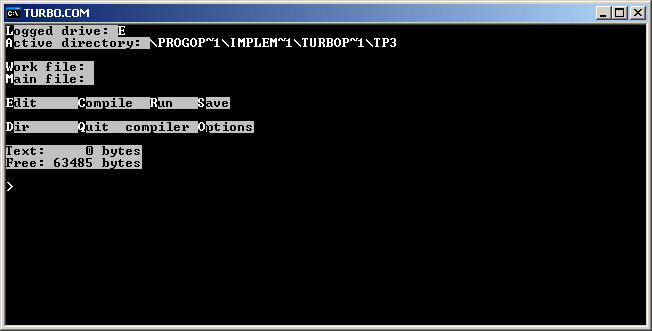

Среда TP 1.0 (а также TP 2.0 и TP 3.0) огранизована как текстовое меню, команды которого выбираются нажатием «горячих» клавиш.

Turbo Pascal 2.0

Turbo Pascal 3.0

В режиме редактирования рабочий файл открывается отдельно, и компиляция/выполнение программы

возможны только после выхода из режима редактирования и возврата в меню. Это позволяет пройти весь цикл разработки программы, не выходя из оболочки (а объединение редактора файла, компилятора и

линковщика в одном флаконе стало огромным шагом вперед), но очень непривычно для современного программиста.

Так, например, нельзя отредактировать два файла подряд, не выходя из оболочки (не говоря уже об одновременном редактировании нескольких файлов подряд) — рабочий файл, заданный первым, остается рабочим до конца сессии (впрочем, для проектов, состоящих из одного файла, смена рабочего файла — это роскошь, а не необходимость).

Да и сам редактор непривычен — все команды подаются нажатием нескольких клавиш (аналогично «горячим» клавишам большинства современных редакторов), но основаны на командах редактора WordStar, которые сильно расходятся с современными «умолчательными» значениями. Так, например, войти в режим редактирования просто — находясь в основном меню, нажать E и задать имя рабочего файла — а вот выйти из него уже сложнее. Я перепробовала много команд из современного «стандарта», но до комбинации Ctrl-K-D так и не догадалась, пришлось лезть в руководство пользователя.

Кстати, Borland объявил «антикварным софтом» и выложил в свободный доступ (http://community.borland.com/museum/) только сам TP 1.0 (а также 3.0 и 5.5), а не руководство к нему, которое в свое время поставлялось в бумажном виде при покупке дистрибутива и служило своеобразной защитой от несанкционированного копирования. Поэтому в электронном виде нашлось руководство только к версии 3.0 (которая, впрочем, не слишком отличается от 1.0).

До версии 3.0 внешний вид и возможности среды разработки почти не меняются, зато потом…

Turbo Pascal 4.0

TP 4.0 впервые представляет интерфейс в виде полноэкранного редактора с выпадающими меню в верхней части экрана и окном вывода и списком «горячих» клавиш в нижней части. Появляется возможность навигации в меню без «горячих» клавиш, с помощью клавиш управления курсором.

Turbo Pascal 5.5

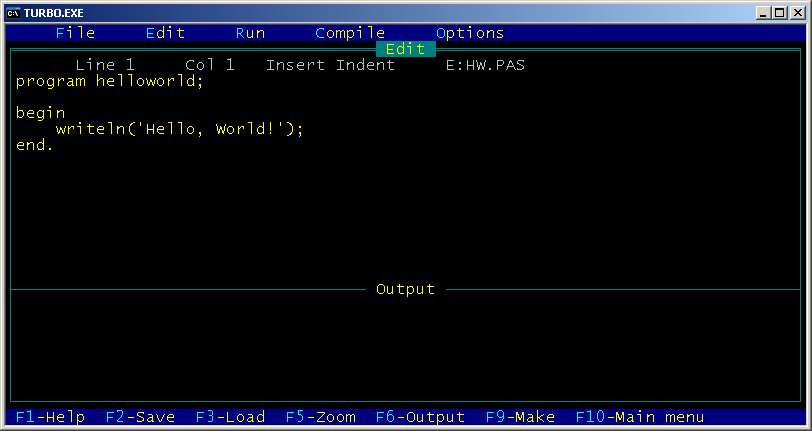

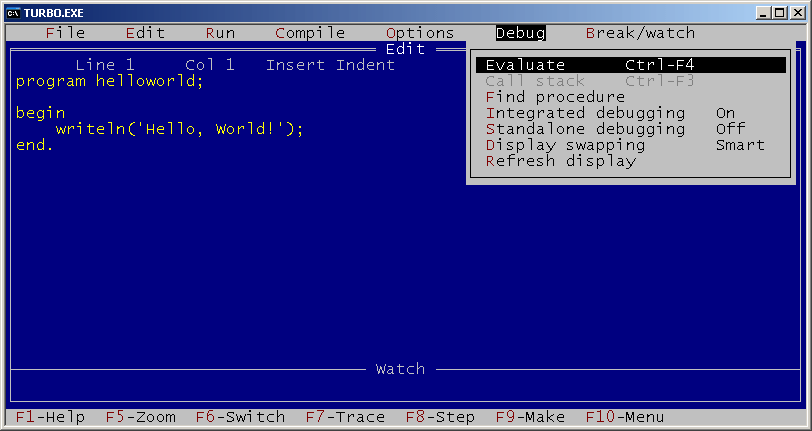

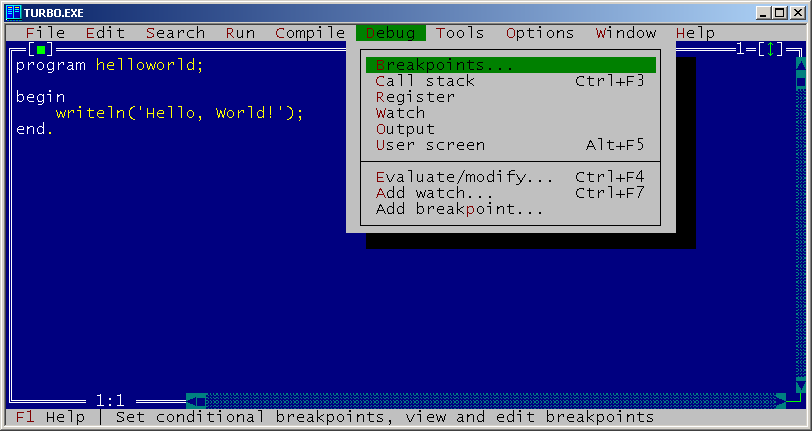

В Turbo Pascal 5.5 появляется привычный интерфейс в синих тонах, использующийся в остальных более поздних продуктах Turbo. В TP 6.0 он дополняется поддержкой мыши. Подсветка синтаксиса языка, без которой сложно представить себе современную среду разработки, появляется только в Turbo Pascal 7.0.

Turbo Pascal 7.0

Еще одно отличие ранних версий TP от современных сред — ограниченные возможности отладки. При компиляции TP 1.0 сообщает о наличии первой ошибки (и о ее природе, если не экономить на памяти и подключить тексты ошибок) и отправляет в редактор на эту строку. Все. За одну компиляцию исправляется ровно одна ошибка, не говоря уже о невозможности отладки откомпилированной программы. Возможность пошаговой отладки появляется только в версии 5.5.

4. Минимализм создаваемых проектов

А вот что мне в TP 1.0 действительно понравилось (в отличие от опять же Visual-сред) — это минимализм создаваемых проектов, сохраняющийся до последней версии. Один проект = один файл с исходным кодом + (опционально) один исполняемый файл .com (с версии 4.0 — .exe). Лично меня раздражает количество каталогов и файлов, создаваемых той же Visual Studio для простенького консольного приложения (для «Hello, World!» на C++ — 22 файла и 3 каталога).

При подготовке материала использовались источники:

https://studfile.net/preview/2715068/page:13/

https://habr.com/ru/articles/77563/